Ein sorgfältig abgedichteter Keller ist für die Langlebigkeit und die Stabilität Ihres Hauses essenziell. Während die Abdichtungsmethoden von bodennahen Gebäudeteilen sich im Laufe der Jahre optimiert haben und mittlerweile auch zum modernen Baustandard gehört, fehlt ein solcher Feuchtigkeitsschutz bei Altbauten oft oder die verbaute Sperrschicht ist mittlerweile aufgrund von natürlicher Materialermüdung nicht mehr effizient. Ein Altbaukeller lässt sich auch nachträglich von innen und außen abdichten und spätestens, wenn Feuchtigkeitsschäden vorliegen, ist im Rahmen einer Kellersanierung eine fachgerechte Abdichtung Arbeit ausschlaggebend.

- Warum ist die Kellerabdichtung bei Altbauten besonders wichtig?

- Welche Folgen hat eine unzureichende Kellerabdichtung?

- Was unterscheidet Altbaukeller von Neubaukellern in Bezug auf Abdichtung?

- Welche Messmethoden und Diagnosen gibt es?

- Keller abdichten von außen: Welche Abdichtungsmethoden gibt es?

- Bitumendickbeschichtung oder Dichtschlämme: Wie funktioniert die Außenabdichtung eines Altbaukellers?

- Was ist ein Drainagesystem?

- Welche Abdichtungsmethoden für den Keller gibt es im Innenbereich?

- Wie funktionieren Innenabdichtungen mit Sperrputz, Dichtschlämmen oder Reaktionsharz?

- Können Innenabdichtungen auch temporäre Lösungen sein?

- Was ist mit aufsteigender Feuchte im Altbaukeller und hilft eine Horizontalsperre?

- Was kostet eine Kellerabdichtung im Altbau?

- Gibt es Förderungen für die Kellerabdichtung im Bestand?

- Welche Maßnahmen eignen sich für Heimwerker?

- Was passiert, wenn der Keller im Altbau nicht abgedichtet wird?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Keller abdichten Altbau: Häufig gestelle Fragen

Alles auf einen Blick:

- Die Kellerabdichtung ist im Altbau ausschlaggebend für den Erhalt der Gebäudesubstanz und ein gesundes Raumklima.

- Typische Feuchtequellen sind aufsteigende Nässe, defekte Drainagen, fehlende Horizontalsperren und mangelhafte Außenabdichtungen.

- Außenabdichtungen bieten dauerhaften Schutz, sind aber mit hohem baulichem Aufwand verbunden.

- Innenabdichtungen sind bei schwer zugänglichen Wänden oder als Ergänzung sinnvoll, ersetzen jedoch keine vollwertige Außenlösung.

- Professionelle Bauwerksdiagnosen sind entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode und beugen teuren Fehlinvestitionen vor.

Warum ist die Kellerabdichtung bei Altbauten besonders wichtig?

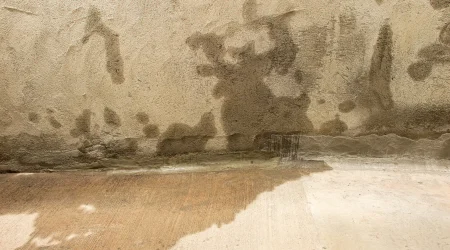

Altbaukeller verfügen häufig über keine oder nur eine unzureichende systematische Abdichtung. Oft wurden hierbei nämlich Mischmauerwerke aus Bruchstein, Kalkstein, Naturstein oder Ziegeln verwendet. Diese Materialien haben aber den Nachteil, dass sie durch ihre diffusionsoffenen Eigenschaften besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden sind. Die unterschiedlichen Baustoffe im Mauerwerk reagieren zudem verschieden auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Dadurch dehnt sich das Mauermaterial nicht gleichmäßig aus, was zu Rissen im Mauerwerk und im Putz führen kann. Über solche Schwachstellen kann wiederum Feuchtigkeit eindringen. Die verwendeten Baustoffe saugen die Nässe regelrecht auf und halten sie über lange Zeit im Baukörper, können sie jedoch kaum dauerhaft abwehren. Ohne geeignete Abdichtung verdunstet das eingedrungene Wasser nicht schnell genug und die Folge ist eine dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerk. Heutzutage stehen Verfahren zur Verfügung, um auch Altbaukeller nachträglich wirksam abzudichten und so tiefgreifende sowie kostspielige Schäden an der Bausubstanz zu verhindern. Feuchtes Mauerwerk stellt nämlich nicht nur ein Risiko für die Gebäudestruktur dar, denn auch die Bildung von Schimmel kann ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko bedeuten. Zusätzlich kann auch die Dämmung beeinträchtigt werden, was wiederum zu steigenden Energiekosten führt. Mit einer fachgerechten Abdichtung Ihres Kellers lassen sich diese Probleme wirksam vermeiden.

Welche typischen Feuchtigkeitsursachen gibt es in Altbaukellern?

- aufsteigende Feuchtigkeit, wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist

- fehlende oder unzureichende Außenabdichtungen

- Kondenswasserbildung an kalten Wandflächen bei hoher Luftfeuchtigkeit

- Kapillarwasser und drückendes Wasser bei nicht funktionierender Drainage

- schadhafte Entwässerungsleitungen oder fallendes Gelände mit Wassereintrag an der Wandbasis

- verbautes Mischmauerwerk, bei dem verschiedene Baumaterialien die Feuchtigkeit unterschiedlich speichern und abgeben

Feuchtigkeit kann nicht pauschal behandelt werden, vor allem nicht, wenn diese genannten Ursachen in Kombination auftreten. Wichtig ist, dass Sie bei Feuchtigkeitsschäden im Altbaukeller eine ausführliche Bauwerksanalyse durchführen lassen.

Welche Folgen hat eine unzureichende Kellerabdichtung?

Feuchtigkeit im Keller beeinträchtigt die Stabilität des gesamten Bauwerks und kann aufgrund von Schimmelbildung gesundheitliche Gefahren nach sich ziehen. Eine unzureichende Abdichtung kann sogar neue Probleme schaffen, weil sie Feuchtigkeit zwar an einer Stelle blockiert, aber an anderer Stelle ungehindert eindringen lässt. Typisch ist beispielsweise eine nur innen aufgebrachte Sperrschicht ohne zusätzlichen Schutz des Außenmauerwerks. In diesem Fall bleibt das Mauerwerk weiterhin durchfeuchtet und speichert die Nässe dauerhaft. Auch schlecht ausgeführte Horizontalsperren, falsche Einbauhöhen oder Abdichtungen ohne Berücksichtigung von Drainage und Geländegefälle gehören zu den häufigen Ursachen für Misserfolge. Zudem beeinträchtigt eine fehlende Abdichtung auch Ihren Versicherungsschutz. Viele Versicherer schließen Leistungen bei Feuchteschäden im Keller aus, wenn keine zeitgemäßen Abdichtungsmaßnahmen nachgewiesen werden können. Damit droht der Verlust von Versicherungsschutz bei Schimmel, Haustechnikschäden oder Putzabplatzungen. Eine nachträgliche Kellerabdichtung schützt nicht nur Ihr Zuhause und die Wohngesundheit, sondern sichert Sie im Schadensfall auch durch den passenden Versicherungsschutz ab.

Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Altbaukeller?

- feuchte Wände und Bodenflächen, die dauerhaft klamm bleiben und das Raumklima beeinträchtigen

- Salzausblühungen, die sich in Form weißlicher Krusten oder Kristalle an der Wandoberfläche zeigen

- Putz- und Farbabplatzungen, vor allem in Wandbereichen mit hoher Feuchte-oder Salzbelastung

- Schimmelbildung durch stehende Feuchtigkeit, häufig in Raumecken, hinter Möbeln oder Verkleidungen

- muffiger Geruch und schlechte Luftqualität, die sich auch auf angrenzende Wohnräume ausweiten können

- Korrosion an Haustechnik, insbesondere bei stromführenden Leitungen oder Metallinstallationen

Bei der Erkennung und Einordnung von Feuchtigkeit ist entscheidend, ob sie punktuell oder flächig auftritt, ob sie nur nach Regenfällen sichtbar wird oder dauerhaft vorhanden ist. Auch unterschiedliche Wandhöhen der Feuchtstellen geben Hinweise auf die Ursache. Die sichere Erkennung von Feuchteschäden ist daher der erste Schritt jeder Sanierungsmaßnahme.

Was unterscheidet Altbaukeller von Neubaukellern in Bezug auf Abdichtung?

Der Unterschied zwischen der Abdichtung im Neubau und im Altbau liegt vor allem darin, dass es sich im Altbau meist um eine nachträgliche Maßnahme handelt. Früher fehlte oft eine wirksame Kellerabdichtung, da die bautechnischen Möglichkeiten noch begrenzt waren. Häufig findet man dort die sogenannte schwarze Wanne. Darunter versteht man eine Abdichtung mit Bitumenanstrichen oder Abdichtungsbahnen, die von außen auf die Kellerwände aufgebracht werden, um Feuchtigkeit fernzuhalten. Im Neubau gelten dagegen klare Vorschriften. Hier wird meist eine weiße Wanne eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine Konstruktion aus wasserundurchlässigem Stahlbeton, die den Keller selbst zur Abdichtung macht. Fugen und Übergänge werden dabei besonders sorgfältig abgedichtet, sodass auch drückendes Wasser oder Grundwasser dauerhaft nicht eindringen kann.

| Kriterium | Altbaukeller | Neubaukeller |

|---|---|---|

| Bauweise |

|

|

| Mauerwerksarten |

|

|

| Außenabdichtung |

|

|

| Drainage |

|

|

| Wärmedämmung |

|

|

| Sanierungsaufwand |

|

|

Welche Messmethoden und Diagnosen gibt es?

- Oberflächenmessgeräte: gut für Erstbewertung, hier wird die Feuchtigkeit in den obersten Putzschichten gemessen

- Bohrwiderstandsmessung: ermittelt den Feuchtegrad tiefer im Mauerwerk über Widerstandswerte

- Calciumcarbid-Methode (CM-Methode): präzise Laboranalyse aus Bohrproben, liefert sehr exakte Werte

- Thermografie: zeigt Temperaturverläufe und identifiziert Kondensationszonen und Wärmebrücken

Feuchtigkeit kann unterschiedliche Ursachen haben und entsprechend vielfältig sind die Diagnoseverfahren. Eine exakte Feuchteanalyse ist die Basis jeder erfolgreichen Kellersanierung und sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Ein häufiger Fehler besteht darin, undichte Stellen falsch einzuschätzen oder oberflächliche Messungen überzubewerten. Nur Messverfahren mit Tiefenwirkung können sichere Aussagen zum Mauerwerkszustand liefern, insbesondere bei der Entscheidung zwischen Innen- und Außenabdichtung. Günstige Geräte für die Eigenanwendung liefern lediglich orientierende Werte, sie können aber keine verlässliche Grundlage für Sanierungsentscheidungen bieten. Ihre Messung beschränkt sich auf geringe Eindringtiefe und ist anfällig für Fehlinterpretationen durch Salze oder metallische Bestandteile im Mauerwerk. Häufig werden verschiedene Messmethoden miteinander kombiniert, um ein vollständiges Bild der Feuchteverteilung und ihrer Ursachen zu erhalten.

Keller abdichten von außen: Welche Abdichtungsmethoden gibt es?

Die Außenabdichtung ist die wirksamste Methode, um Kellerwände eines Altbaus langfristig gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit zu schützen. Sie erfolgt direkt an der erdberührten Außenwand und verhindert den Feuchteeintritt an der Quelle. Im Gegensatz zur Innenabdichtung schützt sie das Mauerwerk selbst vor Durchfeuchtung. Das reduziert nicht nur das Risiko von Schimmel, sondern verlängert auch die Lebensdauer der gesamten Bausubstanz deutlich.

- Bitumendickbeschichtung (PMBC): mehrlagig aufgespachtelte, elastische Bitumenschicht als Abdichtungsmaterial

- Dichtschlämme: zementgebundene Beschichtung, die die Kapillaren der Baustoffe abdichtet

- kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen (KMB): vorgefertigte Dichtungsbahnen, die in Kombination mit PMBC verlegt werden

Für eine umfangreiche Abdichtung sollten zudem folgende Maßnahmen ergänzend eingeplant werden:

- Drainagesystem: Leitungen, Kiesbett und Vlies, die Wasser vom Fundament ableiten

- Noppenbahn oder Schutzfolie: mechanischer Schutz der Abdichtungsschicht vor Beschädigungen beim Verfüllen

- Perimeterdämmung: Wärmedämmplatten, die gleichzeitig die Abdichtung schützen und Wärmeverluste reduzieren

Abdichtungsmethoden für außen im Überblick

| Methode | Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|

| Bitumendickbeschichtung (PMBC) |

|

|

|

| kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen (KMB) |

|

|

|

| Drainagesystem |

|

|

|

| Noppenbahn/Schutzfolie |

|

|

|

| zusätzliche Perimeterdämmung |

|

|

|

Bitumendickbeschichtung oder Dichtschlämme: Wie funktioniert die Außenabdichtung eines Altbaukellers?

Die Abdichtung eines Altbaukellers von außen erfordert mehrere sorgfältige Arbeitsschritte. Je nach Methode und Abdichtungsmaterialien unterscheiden sich im Detail die einzelnen Arbeitsschritte. Das Vorgehen kann grob wie folgt zusammengefasst werden:

- Legen Sie die Kellerwände frei: Heben Sie das Erdreich bis zur Bodenplatte aus, sodass die gesamte Außenwand zugänglich ist.

- Bereiten Sie die Wandoberfläche vor: Entfernen Sie lose Putzreste, Ausblühungen und Schadstellen. Glätten oder bessern Sie unebene Stellen aus, damit eine gleichmäßige Abdichtung möglich ist.

- Tragen Sie die Abdichtung auf: Verwenden Sie eine Bitumendickbeschichtung, die in mehreren Lagen aufgespachtelt wird und elastisch aushärtet. Alternativ streichen oder spachteln Sie Dichtschlämme auf die Fassade, die nach dem Trocknen einen effizient Schutz gegen drückendes Wasser bietet. Bringen Sie Schutz- und Dämmschichten an, indem Sie beispielsweise eine Noppenbahn, ein Schutzvlies oder eine Perimeterdämmung verlegen. Diese Schichten schützen die Abdichtung und verbessern zugleich die Wärmedämmung.

- Verfüllen Sie den Arbeitsraum: Füllen Sie die Baugrube mit geeignetem, möglichst grobkörnigem und wasserdurchlässigem Material wieder auf, damit Niederschlags- und Sickerwasser zuverlässig abgeleitet werden.

Wann sind Bitumen oder Dichtschlämme die richtige Wahl?

| Bitumen | Dichtschlämmen |

|---|---|

|

|

Was ist ein Drainagesystem?

Ein Drainagesystem, auch Entwässerungssystem genannt, dient dazu, anfallendes Sicker- oder Grundwasser gezielt vom Gebäude fernzuhalten, bevor es mit den Kellerwänden in Kontakt kommt. Dazu werden gelochte oder geschlitzte Kunststoff-, Steinzeug- oder Faserzementrohre rund um das Haus verlegt. Sie nehmen das Sickerwasser aus dem Boden auf und verringern so den Druck auf die Kellerabdichtung. Über ein Gefälle wird das Wasser vom Gebäude weggeleitet und in Sammelschächte geführt. Diese Schächte aus Beton oder Kunststoff geben das Wasser kontrolliert wieder an den Boden ab. Ein solches Drainagesystem ist eine sinnvolle Ergänzung zur Außenabdichtung, ersetzt diese jedoch nicht. Zu den wichtigsten Komponenten zählen:

- Drainagerohre mit Filterperforierung

- Filtervlies zur Vermeidung von Verschlämmung

- Drainagekies oder Splitt als Bettung

- Revisionsschächte zur Kontrolle und Wartung

Wann ist ein Drainagesystem empfehlenswert?

- Boden weist stauende oder schlecht versickernde Eigenschaften auf

- Gebäude steht auf einer Hanglage

- hoher Grundwasserstand

- Stauwasser durch bauliche Anlagen (z. B. Terrassen, Wege)

- wenn Wasser nicht drückt

Es ist sinnvoll, dass Sie das System in einem regelmäßigen Zeitintervall auf Funktionsfähigkeit kontrollieren. Hierfür gibt es Drainage- bzw. Revisionsschächt, die eine Inspektion und Reparatur möglich machen. So beugen Sie vor, dass es durch Verstopfungen durch Laub oder Schlamm zu einem Funktionsverlust kommt.

Wie aufwändig ist das Freilegen der Kellerwände bei Bestandsbauten?

Das Freilegen der erdberührten Kellerwände gehört bei Bestandsbauten zu den aufwändigsten Schritten einer nachträglichen Außenabdichtung. Besonders bei enger Bebauung, verwinkelten Grundstücken oder denkmalgeschützten Gebäuden gestaltet sich der Zugang zur Kellerwand schwierig. In solchen Fällen steigen Zeit- und Kostenaufwand erheblich. Der Arbeitsprozess beginnt mit dem Aushub des Erdreichs, der je nach Platzverhältnissen mit einem Minibagger oder in Handarbeit erfolgt. Dabei müssen angrenzende Bauteile wie Stützmauern, Terrassen oder Versorgungsleitungen gesichert werden. Auch der Abtransport und die Entsorgung des Erdaushubs sowie Schutzmaßnahmen gegen Regen und Einsturz während der Bauphase sind zwingend erforderlich. Erst danach kann die Kellerfassade gründlich gereinigt und für die Abdichtung vorbereitet werden. Besonders heikel ist der Umgang mit Altbauten, da Wasser-, Gas- und Stromleitungen im Erdreich häufig nicht ausreichend dokumentiert sind. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte daher vor Beginn der Arbeiten eine Leitungsortung durchgeführt werden. Generell erfordern die Aushubarbeiten fundiertes Fachwissen, Kenntnisse in Baustatik und die Beachtung rechtlicher Vorgaben, um die Sicherheit und den Erfolg der Maßnahme zu gewährleisten.

Welche Abdichtungsmethoden für den Keller gibt es im Innenbereich?

Wenn eine Außenabdichtung baulich nicht möglich ist, wirtschaftlich nicht vertretbar ist oder neben einer Außenabdichtung ebenfalls eine Innenabdichtung benötigt wird, bietet sich die Innenabdichtung an. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn es um die Kellersanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes geht. Sie schützt nicht das Mauerwerk selbst, sondern verhindert das Eindringen der Feuchtigkeit in den Innenraum. Diese Verfahren lassen sich oft auch in bewohnten Gebäuden umsetzen, da sie keinen Eingriff ins Erdreich erfordern. Dabei wird zwischen vertikalen und horizontalen Abdichtungsmethoden unterschieden:

Vertikalsperren

- Dichtungsschlämme: Eine zementbasierte Dichtungsschlämme kann sowohl außen als auch innen auf das Mauerwerk aufgetragen werden. Sie dringt tief in die Poren ein, verstopft diese nach dem Aushärten und schützt so zuverlässig vor seitlich eindringender Feuchtigkeit oder sogar vor drückendem Wasser.

- Sperrputz: Sperrputz besteht aus mehreren wasserabweisenden Schichten, die gemeinsam eine Barriere gegen Feuchtigkeit bilden. Er blockiert das Eindringen von Nässe an der Oberfläche, wird häufig als Grundschicht eingesetzt und lässt sich optimal mit Dichtungsschlämmen kombinieren.

- Negativabdichtung: Bei der Negativabdichtung wird die Abdichtungsschicht an der Innenseite des Mauerwerks aufgebracht. Sie verhindert, dass drückendes Wasser in die Kellerräume eindringt, auch wenn das Mauerwerk selbst weiterhin feucht bleibt.

Horizontalsperren

- Mauersägeverfahren: Beim Mauersägeverfahren wird ein Schlitz in das Mauerwerk geschnitten, in den Bleche oder Folien eingelegt werden. Diese bilden eine dauerhafte Sperrschicht, die zuverlässig gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit wirkt.

- Injektionsverfahren: Das Injektionsverfahren basiert auf Bohrlöchern, über die Harze, Silane oder Silikone in das Mauerwerk eingebracht werden. Die Mittel verschließen Poren, Risse und Kapillaren und schaffen so eine wirksame Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder zur Abdichtung lokaler Schadstellen.

ergänzende Maßnahmen

- Sanierputz: Dieser Putz wird auf feuchtegeschädigte Wände aufgetragen, bindet darin enthaltene Salze und sorgt gleichzeitig für ein verbessertes Raumklima sowie eine optisch saubere Oberfläche.

- Drainagesysteme: Bei stark drückendem Wasser kann ein Drainagesystem eingebaut werden. Es nimmt das Wasser auf, leitet es gezielt ab und reduziert so den Druck auf die Abdichtung.

- spezielle Innenbeschichtungen: Moderne Innenbeschichtungen sind atmungsaktiv und halten Feuchtigkeit von den Räumen fern, während sie gleichzeitig die Diffusion zulassen. So bleibt das Mauerwerk funktionsfähig und die Raumluft gesund.

- Boden abdichten: Zusätzlich zum Wandschutz kann auch der Kellerfußboden mit Reaktionsharzen oder anderen Materialien abgedichtet werden. Dadurch entsteht eine geschlossene Barriere, die Feuchtigkeit zuverlässig zurückhält.

Altbaukeller abdichten: Abdichtungsmethoden für innen im Überblick

| Methode | Einsatzbereich | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|

| Dichtschlämme |

|

|

|

| Sperrputz |

|

|

|

| Injektionsverfahren |

|

|

|

| Negativabdichtung |

|

|

|

| Mauersägeverfahren |

|

|

|

Wie funktionieren Innenabdichtungen mit Sperrputz, Dichtschlämmen oder Reaktionsharz?

Innenabdichtungen kommen dann zum Einsatz, wenn eine Sanierung von außen nicht möglich oder zu aufwändig ist. Welche Methode gewählt wird, hängt von der Bausubstanz und dem Grad der Durchfeuchtung ab. Grundsätzlich verfolgen Sperrputz, Dichtschlämme und Reaktionsharz unterschiedliche Ansätze, um Feuchtigkeit am Eindringen zu hindern.

- Sperrputz: Beim Sperrputz wird die Kellerwand zunächst sorgfältig vorbereitet. Alle losen Putzreste, Salzausblühungen und Verunreinigungen müssen entfernt werden, damit ein sauberer und tragfähiger Untergrund entsteht. Anschließend wird ein Vorspritzmörtel aufgetragen, der als Haftbrücke dient. Darauf folgt der eigentliche Sperrputz in mehreren Lagen. Er wirkt kapillarbrechend, das heißt, er unterbindet den Wassertransport durch feinste Poren im Mauerwerk. Zum Abschluss wird eine Deckschicht aufgebracht, die die Wand zusätzlich schützt und für eine gleichmäßige Oberfläche sorgt. Richtig ausgeführt bildet Sperrputz eine wasserabweisende Barriere, die auch bei hoher Feuchtigkeitsbelastung zuverlässig standhält. Eine andere Technik ist der Einsatz von Dichtschlämmen. Hierbei wird ein spezielles, zementgebundenes Material direkt auf das freigelegte Mauerwerk gestrichen oder gespachtelt.

- Dichtschlämme: Dieses Material dringt tief in die Poren ein und verschließt sie dauerhaft. Nach dem Aushärten bildet sich eine wasserundurchlässige Schicht, die selbst bei drückendem Wasser für Schutz sorgt. Entscheidend ist auch hier die sorgfältige Untergrundvorbereitung, denn nur auf einer sauberen, griffigen Fläche kann sich die Abdichtung vollflächig mit der Wand verbinden. Diese Methode eignet sich besonders für großflächige Anwendungen und ist vergleichsweise einfach umzusetzen.

- Injektionsverfahren mit Reaktionsharz: Über Bohrkanäle wird das Harz unter Druck direkt in die Wand injiziert. Es verteilt sich in den Kapillaren, verfestigt das Mauerwerk und dichtet Risse dauerhaft ab. Nach dem Aushärten entsteht eine feste, wasserundurchlässige Sperre, die sowohl gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit als auch gegen aufsteigende Nässe wirkt.

Können Innenabdichtungen auch temporäre Lösungen sein?

Innenabdichtungen eignen sich durchaus als Übergangslösung oder Soforthilfe, wenn eine umfangreiche Sanierung nicht möglich ist. Durch diese Abdichtungsmaterialien können Sie sich wertvolle Zeit verschaffen, bis eine dauerhafte Lösung umgesetzt werden kann. Zusammengefasst kann es in folgenden Fällen einen Option sein, Ihren Keller vorerst von innen zu dämmen:

- begrenztes Budget

- akuter Feuchtigkeitsschaden, der sofort behoben werden muss

- eingeschränkte Eingriffsmöglichkeiten durch Eigentumsverhältnisse

- fehlende Zeit für die Planung einer umfassenden Sanierung

Wann ist eine Negativabdichtung sinnvoll oder alternativlos?

Bei der Negativabdichtung handelt es sich um eine Art der Innenabdchtung. Hierbei wird die Abdichtung an der Innenseite des Kellers, also an der wasserabgewandten Seite, aufgebracht. Diese Methode kommt dann zum Einsatz, wenn das Wasser bereits ins Mauerwerk eingedrungen ist, sprich wenn gegen drückendes Wasser abgedichtet werden muss. Die Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit in den Innenraum gelangt. Das Innere des Mauerwerks selbst bleibt nass, was langfristig zu Materialschäden führen kann. Daher ist die Negativabdichtung meist nicht die erste Wahl, in manchen Fällen jedoch die einzige Option, um einen Keller trocken zu halten. Das gilt zum Beispiel, wenn eine Außenabdichtung unmöglich ist, etwa bei Grenzbebauung oder fehlendem Zugang zur Fassade, Denkmalschutz oder wenn die Kosten oder der bauliche Aufwand der Außenabdichtung unverhältnismäßig hoch wären.

Was ist mit aufsteigender Feuchte im Altbaukeller und hilft eine Horizontalsperre?

Aufsteigende Feuchtigkeit ist in Altbaukellern ein häufiges Problem. Das Bodenwasser steigt kapillar durch das Mauerwerk nach oben und breitet sich im gesamten Wandbereich aus. Abhilfe schaffen Sperren, die mechanisch, chemisch oder physikalisch in das Mauerwerk eingebracht werden. Besonders wirksam ist die Horizontalsperre. Während sie in Neubauten vorgeschrieben ist, fehlt sie in vielen älteren Gebäuden, da die Bauweise damals andere Schwerpunkte setzte. Soll ein Mauerwerk nachträglich und ohne große Erdarbeiten vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt werden, bietet sich die Horizontalsperre an. Sie wird in Höhe des Sockels oder des ersten Mauerziegels eingebaut und unterbricht so die Wasserwanderung im Mauerwerk.

Wie wirkt eine nachträgliche Horizontalsperre im Altbau?

- Direkt nach dem Einbau bleibt das Mauerwerk noch feucht. Eine sofortige Verbesserung ist nicht erkennbar, da die Sperre zunächst Zeit braucht, um die Trocknung einzuleiten.

- Nach einigen Wochen beginnt der obere Wandbereich auszutrocknen. Erste Veränderungen können dann bereits sichtbar sein.

- Nach mehreren Monaten reduziert sich die Feuchtigkeit im Mauerwerk spürbar. Salzausblühungen und Putzabplatzungen nehmen deutlich ab. Regelmäßige Feuchtigkeitsmessungen machen den Fortschritt sichtbar.

Wann sollte eine Horizontalsperre zusätzlich zur Vertikalabdichtung eingebaut werden?

Während die Horizontalsperre bei Feuchtigkeit den vertikalen Wassertransport blockiert, stoppt die Vertikalabdichtung das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit von außen. Zusammen bilden beide Barrieren ein durchgängiges Abdichtungssystem und sollte in folgenden Fällen realisiert werden:

- Feuchtigkeit im unteren Wandbereich und an der Kellerwandfläche

- Salzausblühungen auf ganzer Wandhöhe

- Putzabplatzungen in Bodennähe und feuchte Stellen auf halber Wandhöhe

- Einbauhöhe des Bodens liegt unter dem Außengeländeniveau

Planen Sie eine umfangreiche Sanierung, dann kann es durchaus sinnvoll sein, beide Abdichtugnsmethoden umzusetzen. Lassen Sie sich im Vorfeld am besten von einem Profi ausführlich beraten, wie Sie Ihren Altbaukeller langfristig gegen Feuchtigkeit und Nässe schützen können und welche Materialkombinationen sinnvoll sind.

Was kostet eine Kellerabdichtung im Altbau?

Wie viel es kostet, einen Keller im Altbau abzudichten, ist schwer zu beziffern, denn hierbei fließen eine Reihe von verschiedenen Faktoren ein, wie:

- Arbeitsumfang

- ausgewähltes Adichtungsmethode

- Erdarbeiten (bei Außenabdichtung)

- notwendige Vorarbeiten (z. B. Feuchtigkeitsschäden beheben)

- Zustand des Mauerwerks

- Region und Fachbetrieb

- notwendige Gutachten

- Anfahrtskosten

Aufgrund der verschiedenen Faktoren entsteht auch eine entsprechend breite Preisspanne, im Schnitt zwischen 100 und 500 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich fallen die Ausgaben für eine fachgerechte Außenabdichtung höher aus als für eine Innenabdichtung, da ein großer Kostenpunkt die dafür benötigten Erdarbeiten ist.

Was kostet eine Außenabdichtung pro laufendem Meter?

Die Kosten für eine Außenabdichtung eines Kellers liegen durchschnittlich bei 400 bis 1.000 Euro pro laufendem Meter, abhängig von Aufwand, Erdarbeiten und Abdichtungsart.

| Maßnahme | Kosten | Anmerkung |

|---|---|---|

| Bitumen-Dickbeschichtung | 350 bis 450 € pro lfm | zwei- oder dreilagige Beschichtung, inklusive Erdarbeiten |

| schwarze Wanne (Bitumen) | 400 bis 450 € pro lfm | Abdichtung mit Bitumen und Perimeterdämmung, inklusive Erdarbeiten |

| K-Wanne (PVC) | 30 bis 40 €/m² | Abdichtung mit Kunststofffolie, ohne Erdarbeiten |

Wie teuer ist eine Innenabdichtung?

Die Innenabdichtung wird je nach Verfahren per laufendem Meter oder Fläche berechnet, wobei die Kosten zwischen 100 und 300 Euro pro laufenden Meter liegen können.

| Maßnahmen | Preis pro laufenden Meter | Bemerkung |

| Sperrputz | 80 bis 300 Euro | günstige Methode |

| Injektionsverfahren | 100 bis 300 Euro | schafft Feuchtigkeitsbarriere innerhalb des Mauerwerks ohne tiefgreifende Änderungen |

| mechanische Horizontalsperre | 100 und 150 Euro | benötigt spezielle Fachkenntisse für eine sorgfältige Ausführung |

Die individuellen Kosten können aufgrund der verschiedenen Faktoren stark variieren, weshalb Sie sich am besten für eine genau Preiseinschätzung ein Angebot direkt vom Fachbetrieb einholen sollten.

Gibt es Förderungen für die Kellerabdichtung im Bestand?

Für die Sanierung und Abdichtung von Altbaukellern stehen verschiedene Förderprogramme zur Verfügung, die die Kosten spürbar senken können. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt beispielsweise mit dem zinsgünstigen Kredit Nr. 261 umfassende Komplettsanierungen zum Effizienzhaus. Auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bietet Förderungen für einzelne Maßnahmen an der Gebäudehülle. Darüber hinaus stellen viele Bundesländer und Kommunen zusätzliche Zuschüsse bereit. Wenn Sie die Abdichtungsarbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen, können Sie die Arbeitskosten zudem steuerlich absetzen.

Keller abdichten im Altbau: mögliche Förderungsprogramme

| Förderprogramm | Förderinhalt |

| KfW „Wohngebäude – Kredit 261“ | Förderkredit für Komplettsanierungen zum Effizienzhausstandard, inklusive Abdichtung in Verbindung mit Wärmedämmung |

| Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) | Zuschüsse für energetische Einzelmaßnahmen, zum Beispiel Perimeterdämmung im Zuge der Außenabdichtung |

| kommunale Programme | regionale Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für Altbausanierung, Schimmelprävention oder Gebäudeschutz |

| steuerliche Förderung (§35c EStG) | Steuerermäßigung von 20 Prozent der Sanierungskosten für Handwerkskosten, verteilt über 3 Jahre, auch ohne Kreditbeantragung möglich |

Es empfiehlt sich frühzeitig Kontakt zu den jeweiligen Stellen aufzunehmen, um die aktuellen Voraussetzungen und Bedingungen der verschiedenen Förderleistungen zu klären, denn die Förderlandschaft verändert sich regelmäßig.

Welche Maßnahmen eignen sich für Heimwerker?

Erfahrene Heimwerker können kleinere Maßnahmen durchaus selbst durchführen und dadurch Kosten sparen. Wichtig ist bei Arbeit in Eigenregie, dass Sie Ihr Können realistisch einschätzen, denn Fehler führen später zu aufwendigen Reperaturen und damit zu zusätzlichen Ausgaben. Insbesondere der Bereich der Innenabdichtung oder vorbereitende Arbeiten eignen sich für die Eigenleistung. Dazu gehören:

- Auftragen von Dichtschlämmen an der Innenwand

- Verarbeitung von Sanierputz (nach Vorbereitung)

- Einbau eines Lüftungskonzepts zur Reduktion von Kondensatfeuchte

- einfache Feuchtemessungen

- Erdaushub

- teilweise eigenständige Durchführung eines Injektionsverfahrens mit DIY-Sets (auch nur unter Vorbehalt und wenn handwerkliche Kenntnisse vorhanden sind)

Auf der sicheren Seiten stehen Sie, wenn Sie mit einem Fachbetrieb zusammenarbeiten, denn nur ein Profi kann eine fachgerechte Abdichtung Ihres Kellers garantieren.

Welche Risiken bestehen bei unsachgemäßer Eigenleistung?

Fehlerhaft ausgeführte Abdichtungsarbeiten in Eigenregie können sowohl Folgen für die Gebäudesubstanz als auch für die Gesundheit der Bewohner nach sich ziehen und den bereits kritischen Zustand Ihres Kellers verschlimmern. Sie können dazu führen, dass Feuchtigkeit etwa an Übergängen oder in Wandsohlenbereichen weiterhin ungehindert eindringen kann. Dies passiert meist unbemerkt über längere Zeit. Darüber hinaus wird die Bildung von Schimmelpilzen begünstigt, vor allem hinter Einbauten oder Verkleidungen. Die entstehenden Sporen belasten die Raumluft und können Atemwegserkrankungen, Allergien oder chronische Beschwerden auslösen. Wenn Sie also vor einem Feuchtigkeitsschaden im Altbaukeller stehen ist es am besten, Sie wenden sich im ersten Schritt an einen Profi, um die Lage fachlich einzuschätzen und sich über das weitere Vorgehen beraten zu lassen.

Wann sollte ich unbedingt einen Fachbetrieb für die Kellerabdichtung im Altbau beauftragen?

Spätestens bei komplexen oder großflächigen Feuchteproblemen im Altbau ist ein Fachbetrieb unerlässlich. Typische Situationen, die professionelle Begleitung erfordern:

- Außenabdichtungen mit Erdarbeiten

- Einbau einer Drainage mit Revisionssystem

- Horizontalsperren in stark durchfeuchtetem Mauerwerk

- Sanierungen bei Denkmalschutz oder statischen Risiken

- Verbundsysteme aus mehreren Abdichtungsverfahren

Ein Fachbetrieb bekämpft nicht nur die Symptome, sondern kann die Ursache genau bestimmten und gezielt sanieren. Bevor es an die Abdichtugnsarbeiten geht, führt ein Profi zuerst eine sorgfältige Bauwerksdiagnose durch und richtet danach die Auswahl der notwendigen Materialien sowie die geeigneten Abdichtungsmethoden aus. Wird die Abdichtung im Rahmen einer energetischen Sanierung durchführt, ist die Zusammenarbeit mit einem Fachbetrieb sogar Vorraussetzung, wenn Sie planen staatliche Förderungen zu beantragen.

Was passiert, wenn der Keller im Altbau nicht abgedichtet wird?

- bauliche Schäden: Dauerhafte Durchfeuchtung führt zu Ausblühungen, Rissen im Mauerwerk, Abplatzungen am Putz und langfristig zu einer Schwächung der Bausubstanz. Auch die Dämmwirkung der Außenwände geht verloren.

- technische Schäden: Leitungen, Heizungsanlagen oder elektrische Installationen, die in feuchten Räumen liegen, sind anfälliger für Korrosion und Defekte.

- höhere Energiekosten: Feuchte Wände leiten Wärme schneller nach außen. Dadurch steigen die Heizkosten, während der Wohnkomfort sinkt.

- Gesundheitsrisiken: Feuchte Keller begünstigen Schimmel- und Pilzbildung. Diese können Allergien, Atemwegserkrankungen oder chronische Beschwerden auslösen und stellen besonders für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem ein Risiko dar.

- Wertverlust der Immobilie: Ein feuchter Keller mindert die Attraktivität des Gebäudes erheblich. Im Falle eines Verkaufs wirkt er sich direkt auf den erzielbaren Preis aus und kann potenzielle Käufer abschrecken.

Unterm Strich gilt: Eine fehlende Kellerabdichtung führt nicht nur zu optischen und baulichen Problemen, sondern kann sowohl die Wohnqualität als auch den Gesamtwert der Immobilie massiv beeinträchtigen.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Zeigen sich Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden, sollten Sie umgehend reagieren. Lassen Sie die Ursache von einem Fachbetrieb untersuchen, bevor größere Schäden entstehen.

- Die geplante Nutzung Ihres Kellerraums entscheidet über die erforderliche Abdichtungsqualität. Falls Sie diesen nicht nur als Lagerraum, soden auch als Hobby- oder Wohnraum nutzen möchten, kann eine zusätzliche Dämmung oder eine kontrollierte Lüftung notwendig sein.

- Beim Freilegen der Kellerwände entstehen oft erhebliche Mengen an Aushub und Bauschutt. Eine frühzeitige Planung der Entsorgung spart Kosten und sorgt für einen reibungslosen Bauablauf.

- Leitungen, Terrassen oder Stützmauern können durch die Bauarbeiten beeinträchtigt werden. Eine fachgerechte Absicherung verhindert Folgeschäden an der umliegenden Bausubstanz.

- Fotos, Feuchtemessungen und Rechnungen sind wichtige Nachweise. Sie dienen späteren Kontrollen, erleichtern die Beantragung von Förderungen und sind bei Versicherungen oder einem Immobilienverkauf von Vorteil.

Fazit

Die Abdichtung eines Altbaukellers ist eine anspruchsvolle, aber lohnende Investition. Sie schützt das Gebäude, steigert den Wohnkomfort und erhält den Wert der Immobilie. Entscheidend ist eine fachgerechte Diagnose, auf deren Grundlage entschieden wird, ob eine Innenabdichtung genügt oder eine umfassende Außenabdichtung notwendig ist. In jedem Fall gilt, dass nur eine sorgfältige Planung und die Ausführung durch Profis einen dauerhaft trockenen Keller, der sich sinnvoll nutzen und energetisch ins Gebäude integrieren lässt, gewährleisten kann. Zwar ist eine nachträgliche Abdichtung eines Altbaukelles mit erheblichen Kosten für Material, Planung und Umsetzung verbunden, jedoch hat der Aufwand langfristig auch positive Auswirkungen auf den Werterhalt, die Gesundheit und auf die Wohnqualität in Ihren eigenen vier Wänden.

Keller abdichten Altbau: Häufig gestelle Fragen

Wie erkenne ich, ob mein Keller aufsteigende oder seitliche Feuchtigkeit hat?

Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich meist durch Schäden am Haus im unteren Wandbereich, etwa Putzablösungen oder dunkle Verfärbungen. Seitliche Feuchtigkeit tritt eher flächig in Wandmitte oder -oberfläche auf. Eine professionelle Feuchtemessung liefert eine sichere Diagnose.

Wie kann ich die Wirksamkeit einer Horizontalsperre prüfen?

Regelmäßige Feuchtemessungen im Wandquerschnitt geben Aufschluss. Sinkende Werte über einen längeren Zeitraum deuten auf eine funktionierende Sperre hin. Manche Systeme ermöglichen zusätzliche Prüfprotokolle oder Kontrollbohrungen.

Ist Sanierputz auch ohne vorherige Abdichtung sinnvoll?

Sanierputz eignet sich nur als Ergänzung auf bereits abgedichteten Wänden. Ohne Abdichtung zeigt er rasch erneut Schäden und ist daher keine dauerhafte Lösung.

Wie oft muss eine Kellerabdichtung erneuert werden?

Eine professionell ausgeführte Außenabdichtung hält in der Regel 30 bis 50 Jahre. Innenabdichtungen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf ausgebessert werden.

Haben Nachbarn ein Mitspracherecht bei der Kellerabdichtung?

Werden Arbeiten direkt an der Grundstücksgrenze durchgeführt, kann das Nachbarrechtsgesetz greifen. Oft genügt eine formlose Information. Kommt es jedoch zu baulichen Beeinträchtigungen, ist die Zustimmung der Nachbarn erforderlich.