Feuchtes Mauerwerk ist eines der hartnäckigsten und gefährlichsten Bauprobleme, besonders bei Altbauten. Aber auch Neubauten mit Planungsfehlern können betroffen sein. Dadurch entstehen nicht nur ästhetische Beeinträchtigungen, sondern auch langfristige Folgen wie der Verlust der Wärmedämmung und gesundheitliche Risiken für die Bewohner. Sollte Ihr Mauerwerk von Feuchtigkeit betroffen sein, gilt es, Ursachen, Messverfahren, Sanierungsmöglichkeiten und präventive Maßnahmen zu kennen, um zielgerichtet handeln zu können.

- Was versteht man unter feuchtem Mauerwerk?

- Woran erkenne ich, dass eine Wand durchfeuchtet ist?

- Welche Ursachen gibt es für feuchtes Mauerwerk?

- Ursachen für Feuchtigkeitsschäden: Unterschiede zwischen alten und neuen Gebäuden

- Feuchtes Mauerwerk: So finden Sie die Ursache

- Mauerwerkstrockenlegung: Wer kann eine fachgerechte Feuchtigkeitsdiagnose erstellen?

- Wann sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden?

- Welche Methoden zur Trockenlegung gibt es?

- Was ist eine Horizontalsperre und wie wird sie eingebracht?

- Was ist eine Vertikalsperre und was bringt sie im Keller?

- Wie funktioniert die Mauertrockenlegung per Injektionsverfahren?

- Welche Rolle spielen Luftentfeuchter, Heizgeräte oder Trocknungsgeräte?

- Wie unterscheiden sich mechanische, chemische und elektrische Trockenlegung?

- Wie funktioniert die Abdichtung gegen Feuchtigkeit?

- Was tun bei Schimmel durch feuchtes Mauerwerk?

- Diese Fehler können Sie bei der Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk vermeiden

- Wie kann ich prüfen, ob das Mauerwerk nach der Sanierung dauerhaft trocken bleibt?

- Welche vorbeugenden Maßnahmen helfen gegen zukünftige Durchfeuchtung?

- Was kosten Trockenlegung und Abdichtung von feuchtem Mauerwerk?

- Welche Spezialverfahren gibt es für denkmalgeschützte Gebäude?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Feuchtes Mauerwerk: Häufig gestellte Fragen

- Quellen

Alles auf einen Blick:

- Feuchtes Mauerwerk erkennen Sie an Anzeichen wie Salzausblühungen, abblätterndem Putz, dunklen Flecken und muffigem Geruch, vor allem im Sockelbereich.

- Ursachen sind unter anderem kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, undichte Außenabdichtung, Baufeuchte oder unzureichende Belüftung.

- Für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode sind eine fachgerechte Feuchtigkeitsmessung und eine gründliche Ursachenanalyse unerlässlich.

- Die Verfahren für eine Mauerwerkstrockenlegung unterscheiden sich in mechanische, chemische und elektrische Methoden. Je nach Schadensbild und Mauerwerksaufbau wählt der Profi die richtige Methode aus.

- Innen- und Außenabdichtungen sowie Injektionsverfahren wie Horizontalsperren und sogenannte Schleierinjektionen sorgen für dauerhaften Schutz.

Was versteht man unter feuchtem Mauerwerk?

Feuchtes Mauerwerk bezeichnet Wandbaustoffe, die dauerhaft durchfeuchtet sind, sei es durch

- eindringendes Niederschlagswasser,

- kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder

- kondensierende Innenraumluft.

Dabei handelt es sich nicht um eine bloß oberflächliche Befeuchtung, sondern um eine tiefgreifende Durchfeuchtung der Poren und Kapillaren innerhalb des Materials. Das eingelagerte Wasser wird im Baustoff gespeichert, was langfristig die bauphysikalischen Eigenschaften negativ beeinflussen kann: Wärmeleitfähigkeit, Tragfähigkeit und Dämmwirkung des Mauerwerks nehmen ab, während das Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden steigt. Feuchtes Mauerwerk stellt daher nicht nur ein ästhetisches, sondern vor allem ein baugesundheitliches Problem dar.

Wie unterscheide ich aufsteigende Nässe von drückendem Wasser?

Aufsteigende Feuchte zeigt sich bei einer Mauer vor allem im unteren Wandbereich und verläuft meist wellenförmig mit Ausblühungen. Drückendes Wasser verursacht eine gleichmäßige Durchfeuchtung und ist besonders im Keller problematisch. Hier helfen meistens nur eine Außenabdichtung oder eine Schleierinjektion.

Feuchte Wände: Wie gelangt die Feuchtigkeit ins Mauerwerk?

- Übergänge zwischen Bodenplatte und Kellerwand

- nicht fachgerecht abgedichtete Lichtschächte

- Fensterlaibungen und Fensteranschlüsse

- Risse im Außenputz oder Mauerwerk

- undichte Dehnfugen oder Fallrohrdurchführungen

Warum ist feuchtes Mauerwerk so problematisch?

Sobald Wasser dauerhaft in das Mauerwerk eindringt, beginnt die strukturelle Zersetzung. Bindemittel im Mörtel werden ausgespült, die Porenstruktur verändert sich, Putz kann abplatzen, die thermische Isolation sinkt drastisch. Dadurch verliert die Wand an Festigkeit und Wärmedämmung, sodass sie im Extremfall sogar eine statische Beeinträchtigung entsteht. Zudem begünstigt die Feuchtigkeit die Auskristallisierung von Salzen, die aus dem Erdreich stammen und hygroskopisch wirken. Das bedeutet, dass erneut Wasser angezogen wird. Eine weitere Gefahr: Schimmelbildung.

Unterschätzen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht. Trifft warme, feuchte Raumluft auf kalte Außenwände, kann Kondenswasser entstehen. Dieses Kondenswasser bleibt oft unbemerkt, sammelt sich jedoch mit der Zeit in den Wandoberflächen, insbesondere in Raumecken, hinter Möbeln oder an Wärmebrücken.

Woran erkenne ich, dass eine Wand durchfeuchtet ist?

Erste Hinweise auf durchfeuchtete Wände lassen sich oft bereits mit bloßem Auge oder über Ihren Geruchssinn wahrnehmen. Besonders im Keller oder hinter Möbeln fällt auf, dass sich Tapeten ablösen, dunkle Flecken entstehen oder ein modriger Geruch im Raum liegt. Betroffene Bereiche fühlen sich häufig kälter an als andere Wandabschnitte, was auf gespeicherte Feuchtigkeit im Mauerwerk hindeutet. In vielen Fällen wird das Problem allerdings erst dann sichtbar, wenn bereits Schimmel auftritt oder der Putz abplatzt. Meistens erscheinen die ersten Schäden bodennah, können jedoch auch entlang von Fugen oder Rissen im Beton auftreten.

Feuchteschäden können durch eine Vielzahl von Faktoren entstehen, wie beispielsweise defekte Abdichtungen, aufsteigende Bodenfeuchte, Schlagregenbelastung, Wärmebrücken oder Leitungswasserschäden. Diese Ursachen wirken teilweise gleichzeitig oder verstärken sich dann gegenseitig.

Feuchte Wand: Welche typischen Anzeichen gibt es?

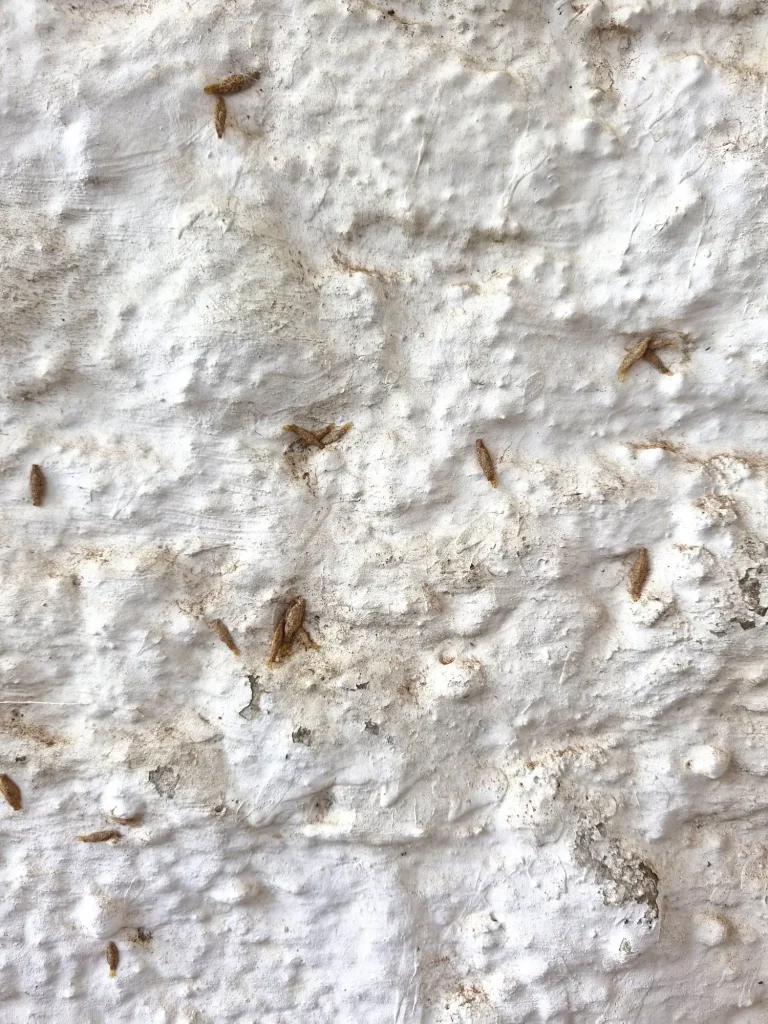

- Salzausblühungen oder Kristallstrukturen auf Putz oder Mauerwerk

- Putzabplatzungen

- kalte Stellen an der Wand

- aufgequollene Sockelleisten oder Bodenbeläge

- modriger, muffiger oder erdiger Geruch

- Schimmelbildung

- biologische Indikatoren wie Silberfischchen

Feuchtes Mauerwerk: Woran erkenne ich, dass ein Rohrbruch die Ursache ist?

Ein Rohrbruch macht sich häufig durch plötzlich auftretende Wasserflecken oder feuchte Stellen an der Wandoberfläche bemerkbar, meist ohne erkennbaren Zusammenhang mit Regen oder Außenfeuchtigkeit. Die betroffenen Stellen wirken oft lokal begrenzt, können sich jedoch rasch ausweiten. Auch muffiger Geruch, sich ablösende Tapeten oder Blasen in Putz und Farbe sind typische Hinweise. Ein dauerhaft laufender Wasserzähler bei geschlossenen Entnahmestellen kann den Verdacht zusätzlich erhärten. In solchen Fällen sollte umgehend ein Leckortungsdienst hinzugezogen werden, um die genaue Ursache festzustellen und Folgeschäden durch durchfeuchtetes Mauerwerk zu vermeiden.

Wie unterscheidet sich Mauerwerksfeuchte von kurzfristiger Oberflächenfeuchte?

| Merkmal | Mauerwerksfeuchte | Oberflächenfeuchte |

|---|---|---|

| Tiefe der Feuchtigkeit |

|

|

| Sichtbarkeit |

|

|

| Dauerhaftigkeit |

|

|

| Gefahr für das Gebäude |

|

|

| erforderliche Maßnahme |

|

|

Welche Ursachen gibt es für feuchtes Mauerwerk?

- aufsteigende Feuchte durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperren, wodurch Bodenfeuchtigkeit kapillar in das Mauerwerk aufsteigt

- seitlich eindringendes Wasser, das sich seinen Weg bahnt, zum Beispiel durch mangelnde Außenabdichtungen

- Kondensatbildung durch unzureichende Wärmedämmung oder schlechte Belüftung

- Bauschäden wie Rohrbrüche, Risse im Mauerwerk oder undichte Fensteranschlüsse begünstigen unkontrollierten Wassereintritt ins Mauerwerk

Besonders kritische Stellen sind:

- Übergänge zwischen Bodenplatte und Kellerwand

- nicht fachgerecht abgedichtete Lichtschächte

- Fensterlaibungen und Fensteranschlüsse

- Setzungsrisse

- undichte Dehnfugen oder Fallrohrdurchführungen

- alte Bitumenanstriche

Ursachen für Feuchtigkeitsschäden: Unterschiede zwischen alten und neuen Gebäuden

| Altbau | Neubau |

|---|---|

|

|

Feuchtes Mauerwerk: So finden Sie die Ursache

Die Herausforderung liegt darin, die tatsächliche Eintrittsstelle und den Transportweg der Feuchte korrekt zu identifizieren. Fachleute setzen bei der Ursachenfeststellung eine Kombination aus Sichtprüfung, technischen Messungen, bauphysikalischer Bewertung und – falls notwendig – Öffnungen an der Wand ein. Besonders bei älteren Gebäuden ist das Zusammenspiel mehrerer Faktoren häufig der Grund für das Schadensbild.

Welche Messgeräte und Verfahren gibt es zur Feststellung der Feuchtigkeit?

| Methode | Beschreibung |

|---|---|

| elektronische Widerstandsmessung |

|

| CM-Methode (Carbid-Methode) |

|

| Mikrowellenmessung |

|

| Thermografie |

|

| kapazitive Geräte |

|

Elektronische Verfahren sind ideal für Erstbewertungen, während die CM-Methode als das genaueste Verfahren zur quantitativen Bestimmung der Feuchtigkeit in Baustoffen gilt, aber invasis ist, also das Mauerwerk zerstört. Daher macht ihr Einsatz in der Regel nur im Rahmen einer Kernsanierung oder bei schwerwiegenden Schadensanalysen Sinn. Für eine umfassende Schadensanalyse empfiehlt sich meist die Kombination mehrerer Methoden, besonders dann, wenn die Schadensursache noch unklar ist. Auch je nach Mauerwerksart, Feuchteverteilung und Ziel der Messung (z. B. Kontrolle, Erstdiagnose oder Sanierungsbegleitung) unterscheiden sich die vom Profi eingesetzten Verfahren erheblich.

Wann ist ein lokales Öffnen der Wand sinnvoll?

Ist die Quelle der Durchfeuchtung nicht eindeutig lokalisierbar, kann ein gezieltes Öffnen der Wand sinnvoll sein, beispielsweise an Stellen mit auffälligem Feuchteverlauf oder im Übergangsbereich zwischen Fundament und aufgehender Wand. Diese Maßnahme erlaubt die direkte Inaugenscheinnahme des Wandaufbaus, möglicher Sperrschichten oder poröser Materialien.

Welche Fehlerquellen gibt es bei der Messung?

Eine mögliche Fehlerquelle sind zum Beispiel Salze im Mauerwerk, die den elektrischen Widerstand beeinflussen und zu verfälschten Werten führen. Daher sollte jede Messung von einem erfahrenen Fachmann durchgeführt und interpretiert werden.

Anhaltswerte für die Messung feuchter Wände

| Messgröße | Einheit/Angabe | typische Anhaltswerte | Bedeutung / Hinweise |

|---|---|---|---|

| Feuchtegehalt (gravimetrisch) | Massen-% (Gew.-%) | Ziegel: < 3 % (normal), > 5 % (kritisch) Kalksandstein: < 6 %, > 8–10 % kritisch Porenbeton: < 10 %, > 15 % kritisch | exakte Methode zur Beurteilung der Durchfeuchtung; je nach Material unterschiedlich |

| elektronischer Feuchtewert | Skalawert (0 bis 100) | abhängig vom Gerät: < 30 = trocken, > 60 = sehr feucht (typisch für kapazitive Messung) | Vergleichswerte sinnvoll nur bei gleichem Material und Gerätetyp |

| Feuchteverteilung im Bauteil | Messpunkte in cm (Höhe/ Tiefe) | Feuchtezone bis 80 bis 120 cm: typisch für aufsteigende Feuchte | wichtig zur Eingrenzung der Ursache (z. B. aufsteigend, seitlich, kondensierend) |

| Raumlufttemperatur | °C | Wohnräume: 19 bis 22 °C | Relevanz für Taupunkt und Verdunstung |

| relative Luftfeuchte | % | Ideal: 40 bis 60 % Schimmelgefahr ab dauerhaft > 65 % | Bei 70 bis 80 % an kalten Wandflächen → hohes Kondenswasser- & Schimmelrisiko |

| Oberflächentemperatur (Wand) | °C | Kritisch: unter 12 bis 14 °C bei normalem Raumklima | Unterschreitung des Taupunkts führt zu Kondenswasserbildung |

| Salzgehalt im Baustoff | Qualitativ oder mg/l | stark belastet: > 500–1000 mg/l Sulfate/Nitrate (je nach DIN) | Salze wirken hygroskopisch, können Feuchtemessungen verfälschen & Putz schädigen |

| Baustoffart/Wandmaterial | Materialbeschreibung | — | Feuchteaufnahme und Grenzwerte sind materialabhängig |

| Wanddicke/Bauteilaufbau | cm/Schichtangaben | — | bestimmt das Trocknungsverhalten und Sanierungsmöglichkeiten |

Was kann ein Feuchtemessprotokoll leisten?

Ein sorgfältig erstelltes Feuchtemessprotokoll dokumentiert nicht nur den Feuchtegrad in verschiedenen Tiefen, sondern auch die zeitliche Entwicklung bei Kontrollmessungen. Es liefert somit eine realistische Grundlage für die Auswahl geeigneter Trocknungs- oder Abdichtungsverfahren. Besonders bei rechtlichen Auseinandersetzungen oder Versicherungsfällen kann ein solches Protokoll entscheidend sein. Das Feuchtemessprotokoll wird in der Regel von qualifizierten Fachleuten erstellt, die über die entsprechende Messtechnik, Sachkunde und Erfahrung verfügen.

Mauerwerkstrockenlegung: Wer kann eine fachgerechte Feuchtigkeitsdiagnose erstellen?

Besonders bei komplexen Schadensbildern empfiehlt es sich, einen unabhängigen Gutachter einzuschalten, da die Ursachen für Feuchtigkeit im Mauerwerk oft vielschichtig und nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Ein solcher Gutachter kann ein

- zertifizierter Bausachverständiger,

- spezialisierter Ingenieur oder

- ein erfahrener Sanierungsfachbetrieb mit entsprechender Ausbildung

sein. Er bringt das notwendige Fachwissen mit, um

- die tatsächlichen Feuchteursachen zuverlässig zu identifizieren,

- geeignete Messmethoden korrekt auszuwählen und zu interpretieren,

- falsche Sanierungsansätze zu vermeiden, die das Problem langfristig verschärfen könnten,

- und um schließlich eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Eigentümer oder Sanierungsfirmen zu schaffen.

Zudem ist einunabhängiger Gutachter frei von wirtschaftlichen Interessen, wie sie bei ausführenden Firmen bestehen können.

Welche Qualifikationen sollte der Fachmann mitbringen?

Idealerweise verfügt ein Gutachter über ein bautechnisches Studium in Kombination mit Zusatzqualifikationen in Bereichen wie Bauwerksabdichtung, Sachverständigenwesen oder Altbausanierung. Aussagekräftige Qualitätsmerkmale sind darüber hinaus anerkannte Zertifikate von Fachverbänden wie dem TÜV, dem Bundesverband für Schimmelpilzsanierung (BSS) oder dem Deutschen Holz- und Bautenschutzverband (DHBV). Zusätzlich sollte der Fachmann nachweislich Erfahrung mit ähnlichen Schadensbildern vorweisen können, um eine fundierte und praxisnahe Einschätzung der Feuchtigkeitsproblematik zu gewährleisten.

Wann sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden?

Tritt die Feuchtigkeit flächendeckend auf, zeigt sich keine klare Ursache und sind kleinere Sanierungsmaßnahmen bisher gescheitert, wird es höchste Zeit, sich an einen Bausachverständigen zu wenden. Das gilt insbesondere, wenn es um Feuchtigkeitsprobleme bei denkmalgeschützten Gebäuden geht oder wenn hohe Kosten im Raum stehen. Er analysiert nicht nur den Schaden, sondern bewertet auch die Gebäudestruktur, potenzielle Risiken angrenzender Bauteile und empfiehlt ein individuell abgestimmtes Sanierungskonzept.

Das Gutachten dient als rechtskräftiger Nachweis über Ursache, Ausmaß und empfohlene Maßnahmen. Es kann gegenüber der Versicherung zur Geltendmachung von Sanierungskosten, Regressansprüchen oder bei Streitigkeiten mit Bauunternehmen herangezogen werden.

Welche Methoden zur Trockenlegung gibt es?

Bevor ein durchfeuchtetes Mauerwerk dauerhaft wiederhergestellt werden kann, muss die eingedrungene und gespeicherte Feuchtigkeit vollständig entfernt werden. Die Trockenlegung bildet daher den ersten entscheidenden Schritt in der Sanierung, um auf lange Sicht keine weiteren Schäden zu verursachen. Eine spontane Trocknung durch bloßes Lüften ist in der Regel ineffektiv, besonders bei tief sitzender oder großflächiger Durchfeuchtung.

Es gibt folgende Methoden:

- mechanisch (z. B. Mauersägeverfahren, Blechverfahren): geeignet bei vollständigem Fehlen einer Horizontalsperre, hohe Eingriffstiefe, sehr wirksam, aber kostenintensiv

- chemisch (Injektionsverfahren): bei kapillar aufsteigender Feuchte, geringerer Eingriff, auch bei schwieriger Zugänglichkeit durchführbar

- elektrisch (elektrophysikalische Systeme): nur ergänzend sinnvoll, bei leichter Durchfeuchtung durch Kondensatbildung oder zur Umverteilung von Feuchtigkeit im Gefüge

Wie kann man feuchtes Mauerwerk trocknen?

- Luftentfeuchter (Kondensationstrockner): entziehen der Raumluft Feuchtigkeit, wodurch Feuchte aus dem Mauerwerk nachverdunsten kann; besonders wirksam bei mäßiger Durchfeuchtung

- Infrarot-Heizplatten: erzeugen gezielte Wärme an der Wandoberfläche und fördern dadurch die Wasserwanderung aus dem Inneren des Mauerwerks

- Bautrockner mit Luftumwälzung: kombinieren Ventilation, Erwärmung und Entfeuchtung; ideal bei großflächiger Durchfeuchtung, beispielsweise in Kellern

- Elektroosmose-Systeme (elektrische Trocknung): arbeiten mit elektrischem Feld zur Umkehr der Wasserbewegung im Kapillarsystem; nur unterstützend bei leichter Feuchte einsetzbar

- bauliche Öffnungen zur Verdunstung durch die Entfernung von Putz und Belägen: Vergrößerung der Oberfläche, wodurch eine natürliche Austrocknung ermöglicht wird

- Warmlufttrocknungen (Konvektionsverfahren): nutzen Warmluftgebläse zur gleichmäßigen Erwärmung des Raumes, besonders in Verbindung mit Entfeuchtern sinnvoll

Wie lange dauert eine Trockenlegung von Mauerwerksfeuchte in der Praxis?

In der Regel müssen Sie mit mehreren Wochen bis Monaten rechnen, abhängig davon, wie stark die Wand betroffen ist, welches Material feucht wurde und welches Verfahren zum Einsatz kommt. Bei historischen Gebäuden oder schwer durchfeuchteten Kellerwänden kann es auch länger dauern. Eine zu schnelle Trocknung sollten Sie vermeiden, das sie das Risiko von Rissbildung birgt. Das gilt insbesondere bei Lehm- oder Bruchsteinmauerwerk. Diese Materialien speichern Feuchtigkeit besonders lange und reagieren empfindlich auf schnelle Trocknung.

Was ist eine Horizontalsperre und wie wird sie eingebracht?

Die Horizontalsperre ist eine Abdichtungsebene im unteren Mauerwerksbereich, die das kapillare Aufsteigen von Bodenfeuchte verhindert. Fehlt diese Sperre oder ist sie defekt, zieht Wasser aus dem Fundamentbereich nach oben. Bei Altbauten wurde oft gar keine Sperre eingebaut, sodass eine nachträgliche Installation erforderlich ist. Zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre stehen mechanische, chemische und kombinierte Verfahren zur Verfügung. Sie alle zielen darauf ab, die kapillaren Poren so zu blockieren, dass Wasser nicht mehr aufsteigen kann.

Welche Methoden zur nachträglichen Horizontalabdichtung gibt es?

- Mauersägeverfahren: Das Mauerwerk wird horizontal durchtrennt und eine Dichtplatte (z. B. Edelstahl oder Kunststoff) eingelegt. Sie gilt als dauerhafteste und sicherste Methode, ist aber sehr invasiv.

- Injektionsverfahren: Dabei wird ein Gel oder Harz in Bohrlöcher eingebracht, das die Poren abdichtet. Diese Methode ist vergleichsweise günstig und flexibel, kann aber je nach Wandaufbau (z. B. Hohlräume, Fugen) in ihrer Wirkung eingeschränkt sein.

- Blechverfahren: Edelstahlbleche werden mechanisch eingetrieben und bilden eine durchgängige Sperrschicht.

Zusammenfassend kann man sagen, eine Horizontalsperre wird immer dann eingesetzt, wenn das Hauptproblem aufsteigende Feuchtigkeit ist, also wenn Wasser vom Erdreich durch das Mauerwerk nach oben zieht. Besonders bei älteren Gebäuden mit fehlender oder defekter Horizontalsperre ist deren Erneuerung notwendig, um typische Schäden wie feuchte Sockelbereiche und Schimmel oberhalb der Bodenlinie zu verhindern.

Was ist eine Vertikalsperre und was bringt sie im Keller?

Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtungsmaßnahme, die an der Außenseite erdberührter Wandflächen angebracht wird, um das Eindringen von seitlich wirkender Feuchtigkeit, wie Sicker- oder Stauwasser, in das Mauerwerk zu verhindern. Sie kommt vor allem im Sockel- und Kellerbereich von Gebäuden zum Einsatz, sei es im Neubau oder bei der Sanierung von Altbauten mit durchfeuchteten Wandflächen. Je nach Feuchtebelastung und baulicher Situation kann die Vertikalsperre aus unterschiedlichen Materialien bestehen, zum Beispiel aus kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen, mineralischen Dichtungsschlämmen oder bahnenförmigen Abdichtungen.

Aus diesen Komponenten besteht eine Vertikalsperre:

- Grundierung zur Haftverbesserung und Porenverengung

- Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung als eigentliche Sperrschicht

- Noppenfolie oder Drainageplatten, um mechanische Beschädigungen zu verhindern

- Gegebenenfalls Perimeterdämmung zur thermischen Verbesserung

Hier lässt sich zusammenfassend sagen, dass eine Vertikalsperre dann sinnvoll ist, wenn seitlich eindringendes Wasser aus dem Erdreich die Ursache für feuchte Kellerwände ist, etwa bei hohem Grundwasserstand oder wenn das Mauerwerk von außen nicht ausreichend abgedichtet ist. Sie wird vor allem bei Neubauten und Sanierungen zur Abdichtung der Kelleraußenwände verwendet. Gerade für denkmalgeschützte Gebäude wird dazu geraten, eine vertikale Abdichtung von außen vorzunehmen, allerdings erfordert dies viel Fachkenntnis. [2]

Wie funktioniert die Mauertrockenlegung per Injektionsverfahren?

Beim Injektionsverfahren werden flüssige Dichtstoffe in das Mauerwerk injiziert, die chemisch mit der Feuchtigkeit im Mauerwerk reagieren und sich in den Kapillaren ablagern. Auf diese Weise bilden sie eine wasserabweisende Barriere. Der Vorteil: Sie lässt sich mit relativ geringem baulichem Aufwand auch bei schwieriger Zugänglichkeit anwenden.

Welche Injektionsstoffe gibt es?

| Injektionsstoff | Eigenschaften |

|---|---|

| Silikatgele |

|

| Silikonharze |

|

| Wachs- und Paraffinemulsionen |

|

Typischerweise erfolgt die Injektion in einer oder zwei Bohrlochreihen, rund 10 bis 15 Zentimeter über dem Fußboden beziehungsweise dem äußeren Geländeniveau. Bei dickerem Mauerwerk ist eine zweizeilige, versetzte Bohrung oft sinnvoll, um eine durchgehende Sperrschicht zu gewährleisten.

Wie funktioniert die Schleierinjektion?

- Bohrlöcher werden rasterförmig an der Innenwand eingebracht.

- Ein wasserabweisendes Gel wird unter niedrigem Druck eingebracht.

- Das Gel verteilt sich im Erdreich und härtet zu einer flächigen Sperrschicht aus.

Die Schleierinjektion ist oft die einzige praktikable Maßnahme, wenn eine Außenabdichtung technisch nicht umsetzbar oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Besonders bei denkmalgeschützten oder teilunterkellerten Gebäuden ist sie ein wertvolles Instrument der Abdichtungssanierung.

Welche Rolle spielen Luftentfeuchter, Heizgeräte oder Trocknungsgeräte?

Technische Geräte unterstützen den Trocknungsprozess, indem sie die Verdunstung der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk fördern und die Luftfeuchtigkeit im Raum senken. Allerdings ist dazu zu sagen, dass sie ihre Wirkung nur dann optimal entfalten, wenn die Ursache der Feuchtigkeit zuvor behoben wurde. Sonst bleiben sie eine Notlösung.

- Luftentfeuchter wie Kondensationstrockner oder Adsorptionsgeräte entziehen der Raumluft Feuchtigkeit. Ideal zur Stabilisierung nach der Trocknung oder bei moderater Durchfeuchtung.

- Heizgeräte fördern die Verdunstung, vor allem in kalten Räumen oder bei porösen Baustoffen.

- Trocknungsgeräte (Kombinationsgeräte) vereinen Luftumwälzung, Erwärmung und Entfeuchtung. Das ist besonders effektiv bei großflächigem Schaden.

Üblicherweise laufen die Geräte mehrere Wochen im Dauerbetrieb. Wichtig ist, dass die Fenster währenddessen geschlossen bleiben, um Rückfeuchte zu vermeiden. Bei sehr dicken Wänden oder historischen Gebäuden ist ein längerer Einsatz erforderlich.

Wie unterscheiden sich mechanische, chemische und elektrische Trockenlegung?

| Verfahren | Wirkprinzip | Eingriffstiefe | Wirkdauer | Besonderheiten |

|---|---|---|---|---|

| mechanisch |

| hoch | Jahrzehnte |

|

| chemisch |

| mittel | 10 bis 30 Jahre |

|

| elektrisch |

| gering | umstritten |

|

Wie funktioniert die Abdichtung gegen Feuchtigkeit?

Ist das Mauerwerk erst einmal getrocknet, muss verhindert werden, dass erneut Feuchtigkeit eindringt. Genau hier setzt die Abdichtung an: Sie bildet eine schützende Barriere gegen Wasser aus dem Erdreich, Niederschläge oder feuchte Raumluft. Die Abdichtung ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil jeder nachhaltigen Sanierung, abgestimmt auf Gebäudeart, Belastung und bauliche Gegebenheiten. Abdichtungen lassen sich grob in Außenabdichtungen, Innenabdichtungen und Injektionsverfahren einteilen. Je nach Gebäudeart, Zugänglichkeit, Nutzung und Feuchtelast kommen unterschiedliche Materialien und Verfahren zum Einsatz. Zudem werden auch hier häufig verschiedene Methoden miteinander kombiniert.

Diese Abdichtungsarten gibt es:

- Außenabdichtung

- Innenabdichtung

- Injektionsabdichtung

- Horizontalsperre

- Vertikalsperre

- Sanierputz

Was ist eine Außenabdichtung und wann ist sie sinnvoll?

Die Außenabdichtung ist die technisch beste und dauerhafteste Lösung zur Abdichtung eines erdberührten Mauerwerks. Sie schützt das Gebäude direkt an der Angriffsfläche gegen eindringende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Bei Neubauten ist sie gesetzlich vorgeschrieben, bei Altbauten wird sie häufig im Zuge einer Sanierung nachgerüstet. Die Einbindung von Drainagesystemen oder Schutzschichten wie Noppenbahnen ist hier sinnvoll.

Besonders geeignet ist die Außenabdichtung

- bei Hanglagen,

- hohem Grundwasservorkommen,

- drückendem Wasser,

- fehlender Abdichtung im Altbau und

- sobald Feuchtigkeit seitlich eindringt (z. B. bei aufstauendem Sickerwasser, einer fehlenden Drainage oder stark durchlässigen Böden)

Diese Materialien werden bei der Außenabdichtung verwendet:

- Bitumendickbeschichtungen (elastisch, wasserundurchlässig, fugenfrei aufzutragen)

- Kunststoffbahnen (KDB) (mechanisch robust, besonders bei drückendem Wasser)

- mineralische Dichtschlämme (kapillaraktiv, druckwasserdicht, atmungsfähig)

Wie funktioniert eine Innenabdichtung?

Eine Innenabdichtung wird eingesetzt, wenn die Außenseite nicht zugänglich ist. Sie besteht meist aus Sperrputzsystemen mit mehrlagigem Aufbau (Haftbrücke, Dichtungsschlämme, Abdichtmörtel). Die Abdichtung von innen bietet sich beispielsweise bei Reihenhäusern, denkmalgeschützten Gebäuden oder beengter Bebauung an. Ziel ist es, eindringende Feuchtigkeit an der Raumseite zu blockieren, um das Raumklima zu stabilisieren.

Die Innenabdichtung in 3 Schritten

- Bei den Vorbereitungsarbeiten wird der Altputz entfernt, die Wand wird gründlich gereinigt und Fehlerstellen werden ausgebessert.

- Beim Sperrputzsystem werden mehrere Schichten aufgetragen bestehend aus Haftbrücke, Dichtungsschlämme und Abdichtmörtel.

- Als Oberflächenschutz dienen zusätzlicher Sanierputz, diffusionsoffene Beschichtung und gegebenenfalls Feuchtesensoren.

Eine Innenabdichtung dürfen Sie allerdings nicht als vollwertigen Ersatz für die Außenabdichtung betrachten. Der Wasserdruck wirkt weiterhin auf das Mauerwerk, sodass das Eindringen der Feuchtigkeit nicht verhindert wird. Es schiebt sie lediglich an die Oberfläche zurück, woraus sich erhebliche Belastungen und bei mangelhafter Verarbeitung auch wieder Schäden entwickeln können. Außerdem bleibt die Wand dauerhaft feucht, was Wärmeschutz und Lebensdauer beeinträchtigt.

Was tun bei Schimmel durch feuchtes Mauerwerk?

Bei kleinflächigem Schimmelbefall (unter 0,5 Quadratmeter) genügt meist eine mechanische Reinigung mit Alkohol (mindestens 70 Prozent Isopropanol) oder ein handelsüblicher Schimmelentferner. Dabei sollte stets mit Atemschutz, Handschuhen und Schutzbrille gearbeitet werden. Bei größerem oder wiederkehrendem Befall ist die Beauftragung eines Fachunternehmens mit Schutzmaßnahmen gemäß Schimmelrichtlinie zwingend erforderlich. Hier kommen meist Absaugtechnik, HEPA-Filter, Unterdruckverfahren und fungizide Materialien zum Einsatz. Wird die Ursache nicht behoben, kehrt der Schimmel immer wieder zurück, meist sogar verstärkt. Die Schimmelsporen setzen sich dann auch in der Raumluft und langfristig auch in Möbeln und Textilien ab, was zu einer kontinuierlichen gesundheitlichen Belastung führt. Ohne nachhaltige Trocknung und Abdichtung bleibt jede Schimmelsanierung eine bloße Symptombehandlung.

Diese Fehler können Sie bei der Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk vermeiden

- Symptombehandlung statt Ursachenanalyse

- Einsatz von dichten (nicht diffusionsoffenen) Putzen oder Farben

- verklebte Tapeten oder Dispersionsfarben auf noch feuchten Wänden

- unzureichende Horizontalsperre bei Sanierung alter Sockelbereiche

Wie kann ich prüfen, ob das Mauerwerk nach der Sanierung dauerhaft trocken bleibt?

Die Wirksamkeit einer Sanierung muss kontrolliert werden, nicht nur kurzfristig, sondern auch über längere Zeiträume hinweg. Ein vermeintlich saniertes Mauerwerk kann durch kleine Undichtigkeiten erneut durchfeuchtet werden, ohne dass es sofort sichtbar wird. Daher ist eine konsequente Feuchteüberwachung auch nach der Sanierung unverzichtbar. Hierbei kommt es sowohl auf regelmäßige Feuchtemessungen als auch auf bauliche Sichtprüfungen an. Wichtig ist, die Entwicklung der Feuchtewerte zu dokumentieren, besonders bei stark beanspruchten oder schwer zugänglichen Bereichen wie Kellern.

Empfohlen wird folgende Prüfstrategie:

- erste Kontrolle sechs Monate nach Sanierungsabschluss

- zweite Kontrolle nach zwölf Monaten

- danach: jährliche Messung, vor allem bei Altbauten, Hanglagen oder hohen Grundwasserständen

Wichtig ist bei die relative Veränderung über Zeit. Ein stabiler oder ein sinkender Wert zeigen eine erfolgreiche Sanierung an.

Welche Grenzwerte gelten für trockenes Mauerwerk?

- elektronische Messgeräte (Skalierung in Digits): Werte unter 80 gelten meist als trocken

- CM-Methode (Massenprozent): Ein Wassergehalt unter drei Prozent im Baustoff gilt als unkritisch

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Geräte die elektrische Leitfähigkeit messen, die durch Feuchtigkeit beeinflusst wird. Verschiedene Materialien haben unterschiedliche elektrische Eigenschaften, und auch die Temperatur kann die Messung beeinflussen. Daher sind diese Messungen eher als indikative Werte zu verstehen, die einen Hinweis auf Feuchtigkeit geben. Für präzisere Aussagen sollten Referenzmessungen an wirklich trockenem Material vorgenommen oder andere Methoden hinzugezogen werden.

Welche vorbeugenden Maßnahmen helfen gegen zukünftige Durchfeuchtung?

- Dach und Fassade regelmäßig prüfen und warten

- Regenrinnen und Fallrohre sauber und funktionsfähig halten

- Sockelbereiche freihalten und nicht mit Erde oder Pflanzen zudecken

- Innenräume regelmäßig stoßlüften

- Böschungsgestaltung mit Gefälle vom Haus weg

- Kellerfenster abdichten und mit Lichtschachtabdeckung versehen

Insbesondere in feuchteanfälligen Räumen wie Kellern, Bädern oder unbeheizten Vorratsräumen ist gezieltes Stoßlüften wichtig. Kipplüftung ist ungeeignet. Denn die feuchte Luft muss gegen trockene Außenluft ausgetauscht werden. Das gelingt nur bei Temperaturdifferenz und Luftbewegung.

Was kosten Trockenlegung und Abdichtung von feuchtem Mauerwerk?

Die Kosten für die Sanierung feuchten Mauerwerks hängen vom gewählten Verfahren, dem Schadensumfang, der Zugänglichkeit des Bauteils sowie den örtlichen Gegebenheiten ab. Je invasiver und langfristiger die Methode, desto höher die Investition. Dafür sind diese Verfahren auch nachhaltiger. Wichtig ist eine belastbare Ursachenanalyse vorab, da sich sonst unnötige oder ungeeignete Maßnahmen im Budget niederschlagen.

Welche Kosten entstehen je nach Methode?

Eine pauschale Kostenangabe ist nicht möglich, unsere Kostenangaben können Ihnen aber als Orientierungshilfe dienen. Die Preisangaben variieren zum Teil je nach Region, Umfang der Arbeiten, Materialqualität und Baugrundstück ziemlich stark.

Trocknen

- Bei der Entfeuchtung mit Trockungsgeräten fällt in der Regel eine Tagespauschale von 10 bis 20 Euro pro Tag an. Hinzu kommen Stromkosten, die sich grob gerechnet auf bis zu 20 Euro am Tag belaufen können, ausgehend von einem 24-Stunden-Betrieb und Stromkosten in Höhe von 0,40 Euro pro Kilowattstunde.

Abdichtungsverfahren

- Außenabdichtung: 150 bis 400 Euro pro Quadratmeter

- Innenabdichtung: 100 bis 200 Euro pro Quadratmeter

- Injektionsabdichtung (z. B. Schleierinjektion): 120 bis 300 Euro pro Quadratmeter

- Horizontalsperre: 100 bis über 250 Euro pro Quadratmeter

- Vertikalsperre: 200 bis 400 Euro pro Quadratmeter

- flächige Schutzsysteme mit Sanierputz: 50 bis 80 Euro pro Quadratmeter

Zusätzlich fallen häufig Kosten für Feuchtemessung, Gutachten, Statikprüfung oder Gerüste an. Wer nachhaltig sanieren möchte, sollte auch die Wiederherstellung angrenzender Bauteile wie Boden, Fußleisten und Elektroinstallation mit einplanen.

Gibt es Fördermittel oder steuerliche Vorteile?

Wenn Sie größere Maßnahmen planen, dann sollten Sie sich im Vorfeld immer gut erkundigen, ob es gerade Förderungen in diesem Bereich gibt. Beachten Sie hierbei aber unbedingt, dass sich die Förderlandschaft sehr schnell verändern kann oder manchmal Fördertöpfe aufgebraucht sind und daher nicht mehr zur Verfügung stehen.

- KfW-Förderprogramme wie das Programm 261, im Rahmen einer Sanierung zum KfW-Energieeffizienzhaus [3]

- BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle [4]

- Zuschüsse der Landesförderbanken

- Zudem lassen sich Sanierungskosten für Feuchteschäden steuerlich geltend machen und zwar entweder im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen (bei gesundheitlicher Gefährdung) oder über die „Handwerkerleistung“ (§ 35a EStG) mit einer Steuerermäßigung von bis zu 20 Prozent auf den Lohnanteil (maximal 1.200 Euro/Jahr).

Welche Spezialverfahren gibt es für denkmalgeschützte Gebäude?

Bei der Sanierung von feuchtem Mauerwerk in denkmalgeschützten Gebäuden gelten besonders strenge Anforderungen. Die historische Substanz darf nicht verändert oder beschädigt werden und sichtbare Fassaden müssen in ihrem Originalzustand erhalten bleiben. Daher wird im Ensemble- und Denkmalschutz häufig auf eine Innenabdichtung zurückgegriffen.

Ein wesentlicher Vorteil der Innenabdichtung besteht darin, dass sie ohne bauliche Veränderungen an der Außenfassade auskommt. Dadurch bleibt das Erscheinungsbild des Gebäudes unangetastet. Auch aufwändige Erdarbeiten oder Eingriffe in historische Pflasterungen oder Vorgärten können so vermieden werden. In der Praxis wird die Innenabdichtung oft mit weiteren Maßnahmen kombiniert, um die Bausubstanz langfristig zu schützen. Dazu zählen beispielsweise kapillaraktive Sanierputze auf Kalkbasis, die Feuchtigkeit puffern und kontrolliert an die Raumluft abgeben, sowie nachträgliche Horizontalsperren durch Injektionsverfahren, um aufsteigende Feuchte zu stoppen. Hydrophobierende Injektionsgele können zusätzlich die Wasseraufnahme des Mauerwerks reduzieren, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

Gleichzeitig ist zu beachten, dass die Innenabdichtung das Mauerwerk selbst nicht vor Durchfeuchtung schützt, sondern vor allem den Innenraum abschirmt. Daher empfiehlt es sich, die Maßnahmen durch sensorgestützte Feuchtemonitoring-Systeme zu begleiten, um die Entwicklung im Bauwerk kontrolliert zu dokumentieren.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Auch wenn ein Mauerwerk nur leicht durchfeuchtet ist, kann bereits eine kritische Salzbelastung vorliegen. Diese wirkt hygroskopisch, zieht also dauerhaft Feuchtigkeit an.

- Bauphysikalische Wechselwirkungen werden oft unterschätzt, denn zwischen Wärmedämmung, Dampfdiffusion und Feuchtigkeit besteht ein komplexes Zusammenspiel.

- Selbst bei vollständiger Austrocknung bleibt das ursprüngliche Risiko bestehen, wenn keine Abdichtung oder Ursachenbehebung erfolgt. Ein dauerhaft trockenes Mauerwerk setzt immer auch präventive Schutzmaßnahmen voraus.

- Häufig werden nach einer Sanierung neue Bodenbeläge, Sockelleisten oder Installationen montiert. Auch hier ist es wichtig, auf ausreichende Hinterlüftung oder Abdichtung zu achten.

- In der Praxis treten oft Mischformen auf, beispielsweise aufsteigende Feuchte kombiniert mit Kondensat oder Altbauschäden, die durch nachträgliche Modernisierung verstärkt wurden. Wer sich auf eine vermeintlich „offensichtliche“ Ursache verlässt, riskiert Fehlentscheidungen.

Fazit

Feuchtes Mauerwerk ist kein bloßes Schönheitsproblem, sondern ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Risiko. Es kann die Gesundheit beeinträchtigen, die Bausubstanz schädigen und den Wert einer Immobilie deutlich mindern. Damit eine Sanierung langfristig wirksam ist, braucht es eine sorgfältige Analyse der Ursachen und darauf abgestimmte technische Maßnahmen zur Trocknung und Abdichtung. Pauschale Lösungen greifen oft zu kurz, denn jedes Gebäude erfordert ein individuelles, ganzheitliches Konzept. Das Sanieren von feuchtem Mauerwerk kann kompliziert werden und fachliche Unterstützung ist hier ganz wichtig. Genauso wichtig aber ist es, nach der Sanierung deren Wirksamkeit regelmäßig zu überprüfen.

Feuchtes Mauerwerk: Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich selbst feststellen, ob eine Wand zu feucht ist?

Eine einfache Methode, für die Sie keine besonderen Feuchtemessgeräte brauchen, ist der sogenannte „Alufolientest“: Kleben Sie ein Stück Alufolie luftdicht auf die Wand. Bildet sich nach 24 Stunden Kondenswasser auf der Innenseite, deutet das auf aus der Wand austretende Feuchtigkeit hin.

Kann ich eine feuchte Mauer auch im Winter trocknen?

Ja, aber der Prozess ist langsamer. Wichtig sind beheizte Räume und eine kontrollierte Belüftung. Luftentfeuchter können helfen, dürfen aber nur bei geschlossenen Fenstern eingesetzt werden. In unbeheizten Kellern kann kalte Außenluft außerdem parallel neue Kondensfeuchte erzeugen.

Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Kondenswasser und eindringender Feuchtigkeit?

Kondenswasser bildet sich typischerweise flächig an kalten Wandbereichen, oft begleitet von Schimmel. Eindringende Feuchtigkeit zeigt sich meist punktuell, steigt aufwärts und verursacht Salzablagerungen oder abplatzenden Putz. Eine Feuchtemessung bringt Gewissheit.

Kann ich die Sanierung auch selbst durchführen?

Bei leichten Schäden wie oberflächlicher Kondensfeuchte ist eine Eigenleistung möglich, zum Beispiel durch Einsatz von Luftentfeuchtern oder Sanierputz. Bei strukturellen Problemen, Injektionen oder Außenabdichtungen ist ein Fachbetrieb aber dringend zu empfehlen.

Quellen

[1] Peta.de, https://www.peta.de/themen/silberfische/. Zugegriffen 25. Juli 2025.

[2] „Schutz fürs Mauerwerk: Die horizontale und vertikale Feuchtigkeitssperre“. Das-baudenkmal.de, 30. Mai 2019, https://www.das-baudenkmal.de/aktuelles/beitrag/schutz-fuers-mauerwerk-die-horizontale-und-vertikale-feuchtigkeitssperre.

[3] Kfw.de, https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/Bundesförderung-für-effiziente-Gebäude-Wohngebäude-Kredit-(261).html. Zugegriffen 24. Juli 2025.

[4] „Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle“. Bafa.de, https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Sanierung_Wohngebaeude/Gebaeudehuelle/gebaeudehuelle_node.html. Zugegriffen 24. Juli 2025.