Mauerwerk spielt eine zentrale Rolle im Bauwesen und bildet den Grundstein zahlreicher Bauwerke, von Wohnhäusern über öffentliche Gebäude bis hin zu Industrieanlagen. Dabei gibt es verschiedene Arten von Mauerwerk, die sich in ihren Materialien, ihrer Verarbeitung und ihren bautechnischen Eigenschaften unterscheiden – von der Ziegelwand über das Sichtmauerwerk bis hin zum Natursteinmauerwerk. Diese Vielfalt ermöglicht es, für unterschiedliche Bauprojekte die jeweils optimalen Mauerwerksarten zu wählen, um sowohl statische als auch gestalterische Anforderungen zu erfüllen.

- Was versteht man unter Mauerwerk?

- Welche Eigenschaften hat das Mauerwerk?

- Vorteile und Nachteile von Mauerwerk

- Welche Arten von Mauerwerk gibt es?

- Welche verschiedenen Mauerwerksverbände existieren?

- Wie lassen sich Mauerwerksoberflächen unterscheiden?

- Wie unterscheidet sich das Mauerwerk in Bezug auf die Statik?

- Welche Kriterien spielen bei der Berechnung und Ausführung von Mauerwerk nach Eurocode 6 eine Rolle?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Mauerwerksarten: Häufig gestellte Fragen

Alles auf einen Blick:

- Ein Mauerwerk ist eine Bauweise aus künstlichen Steinen oder Natursteinen, die mit Mörtel verbunden werden.

- Es gibt unterschiedliche Mauerwerksarten wie Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk oder Betonmauerwerk.

- Tragendes und nichttragendes Mauerwerk erfüllt unterschiedliche statische Aufgaben.

- Mauerwerksarten unterscheiden sich hinsichtlich Wärmedämmung, Schalldämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

- Die Wahl des richtigen Mörtels spielt eine entscheidende Rolle für die Stabilität und Langlebigkeit des Mauerwerks.

Was versteht man unter Mauerwerk?

Mauerwerk ist ein essenzieller Bestandteil des Bauwesens und bildet die Grundlage zahlreicher Gebäude – von Wohnhäusern über öffentliche Bauten bis hin zu Industrieanlagen. Dabei gibt es unterschiedliche Mauerwerksarten, die sich in Material, Verarbeitung und bautechnischen Eigenschaften unterscheiden. Diese Vielfalt ermöglicht es, für verschiedene Bauvorhaben die jeweils optimale Bauweise zu wählen, um sowohl statische Anforderungen als auch gestalterische Aspekte zu berücksichtigen.

Wie ist Mauerwerk aufgebaut?

- Mauersteine: dazu zählen Ziegel, Kalksandstein, Betonstein und Naturstein

- Mörtel: sorgt für den Zusammenhalt der Steine und gleicht Unebenheiten aus

- Verband: die Anordnung der Steine folgt bestimmten Mustern, um Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten

Welche Unterschiede bestehen zwischen verschiedenen Mauerschalen?

Eine Mauerschale ist eine einzelne Lage Mauerwerk innerhalb eines mehrschaligen Wandaufbaus, die entweder tragend oder nicht tragend sein kann. Sie dient je nach Funktion als äußere Wetterschale, innere Tragschale oder als Zwischenschale zur Verbesserung der Wärmedämmung und Feuchtigkeitsregulierung. Die verschiedenen Mauerschalen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Funktion, Bauweise und Materialeigenschaften. Grundsätzlich wird zwischen ein-, zwei- und dreischaligem Mauerwerk unterschieden:

einschaliges Mauerwerk

- besteht aus einer einzigen, tragenden Wand ohne zusätzliche äußere oder innere Schichten

- wird oft aus wärmedämmenden Materialien wie Porenbeton oder modernen Hochlochziegeln errichtet

- bietet eine einfache Konstruktion, ist aber hinsichtlich Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz weniger leistungsfähig als mehrschalige Wände

zweischaliges Mauerwerk

- besteht aus zwei Schalen, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der entweder mit Dämmmaterial gefüllt oder als Luftschicht belassen wird

- belüftetes zweischaliges Mauerwerk: die äußere Schale dient als Wetterschutz, während die innere tragend ist; eine Luftschicht sorgt für Hinterlüftung und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen

- nicht belüftetes zweischaliges Mauerwerk: der Zwischenraum ist mit Dämmmaterial gefüllt, was eine bessere Wärmedämmung ermöglicht

dreischaliges Mauerwerk

- besteht aus einer tragenden Innenschale, einer dazwischenliegenden Dämmschicht und einer äußeren Wetterschutzschale

- bietet eine hohe Energieeffizienz, da Wärmebrücken minimiert werden

- besonders geeignet für Gebäude mit hohen Anforderungen an Wärmedämmung und Feuchteschutz

Die Unterschiede zwischen den Mauerschalen sind vielfältig und haben bedeutende Auswirkungen auf die Funktionalität und Effizienz eines Gebäudes. Bei mehrschaligem Mauerwerk übernimmt die innere Mauerschale in der Regel die tragende Funktion, während die äußere Schale primär dem Wetterschutz dient. Ein wesentlicher Vorteil mehrschaliger Konstruktionen liegt in ihrer verbesserten Dämmwirkung, da zusätzliche Dämmschichten zwischen den Mauerschalen eingebracht werden können, was zu besseren thermischen Eigenschaften führt. In Bezug auf den Feuchteschutz bieten zweischalige Konstruktionen mit Hinterlüftung einen effektiveren Schutz gegen Feuchtigkeitsansammlungen. Allerdings unterscheiden sich die Mauerschalen auch hinsichtlich der Kosten und des Bauaufwands: Einschaliges Mauerwerk ist in der Errichtung einfacher und kostengünstiger, während mehrschaliges Mauerwerk zwar höhere Kosten verursacht, dafür aber energetische Vorteile bietet. Die Entscheidung für eine bestimmte Mauerschale hängt letztendlich von den spezifischen baulichen Anforderungen, den klimatischen Bedingungen und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. Übrigens: Betonfertigteile spielen im Mauerwerksbau eine ergänzende Rolle, indem sie als vorgefertigte Elemente aus Normal- oder Leichtbeton eingesetzt werden können, um die Bauzeit zu verkürzen und spezifische bauliche Anforderungen zu erfüllen.

Welche Eigenschaften hat das Mauerwerk?

- Druckfestigkeit: Mauerwerk kann hohe vertikale Lasten tragen und ist daher für tragende Wände geeignet

- Zugfestigkeit: in der Regel gering, weshalb zusätzliche Maßnahmen wie Bewehrung erforderlich sein können

- Wärmedämmung: hängt stark vom Material und der Porosität ab; Porenbeton und moderne Ziegel bieten eine gute Wärmedämmung, während Betonsteine und Natursteine schlechter isolieren

- Wärmespeicherfähigkeit: massives Mauerwerk speichert Wärme und trägt zur Temperaturregulierung im Gebäudeinneren bei

- Wasseraufnahme und -abgabe: Ziegel und Natursteine können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was für das Raumklima vorteilhaft sein kann

- Frostbeständigkeit: entscheidend für den Außenbereich; wasserundurchlässige oder imprägnierte Steine sind widerstandsfähiger gegen Frostschäden

- Schlagregenbeständigkeit: je nach Material unterschiedlich; Außenputz oder Klinkerfassaden schützen zusätzlich

- Feuerbeständigkeit: Mauerwerk ist in der Regel nicht brennbar und bietet hervorragenden Brandschutz, insbesondere bei mineralischen Baustoffen wie Ziegeln, Betonstein und Kalksandstein

- Schallschutz: abhängig von der Rohdichte und Dicke des Mauerwerks; schweres Mauerwerk wie zum Beispiel Kalksandstein oder bestimmte Betonarten dämmt Schall besser als leichte Materialien

Vorteile und Nachteile von Mauerwerk

| Vorteile | Nachteile |

|

|

Welche Arten von Mauerwerk gibt es?

Mauerwerksarten sind verschiedene Typen von Mauerwerkskonstruktionen, die sich durch die verwendeten Materialien, Techniken und Funktionen unterscheiden. Jede dieser Varianten bringt spezifische Vor- und Nachteile mit sich.

Mauersteine lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen:

- Natursteine bestehen aus Gesteinen, die in der Natur vorkommen. Zu den bedeutendsten Natursteinen zählen Tiefengesteine wie Granit, Basalt, Porphyr und Tuffstein sowie die Sedimentgesteine Kalkstein und Sandstein. Je nach Bauweise kann Natursteinmauerwerk in verschiedenen Varianten ausgeführt werden, darunter Trockenmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk, Schichtenmauerwerk, Zyklopenmauerwerk und Verblendmauerwerk. Jede dieser Bauarten unterscheidet sich in ihrer Verarbeitung, Optik und Stabilität und wird entsprechend den baulichen Anforderungen und gestalterischen Vorstellungen gewählt. Um die Steine in die nötige Form zu bringen, werden sie entweder gebrochen, geschnitten oder behauen.

Künstliche Steine bestehen aus natürlichen Rohstoffen wie Ton, Sand oder Kalk und werden in Verbindung mit einem Bindemittel und Zuschlagstoffen geformt. Gebrannte Steine, auch als Ziegel bekannt, erhalten ihre Festigkeit durch einen Brennprozess. Ungebrannte Steine hingegen, wie Kalksandsteine, Hüttensteine sowie Porenbeton-, Leichtbeton- und Betonsteine, erhärten durch chemische Reaktionen oder Trocknung an der Luft. Künstliche Steine bieten je nach Material unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Wärmedämmung, Schalldämmung und Tragfähigkeit.

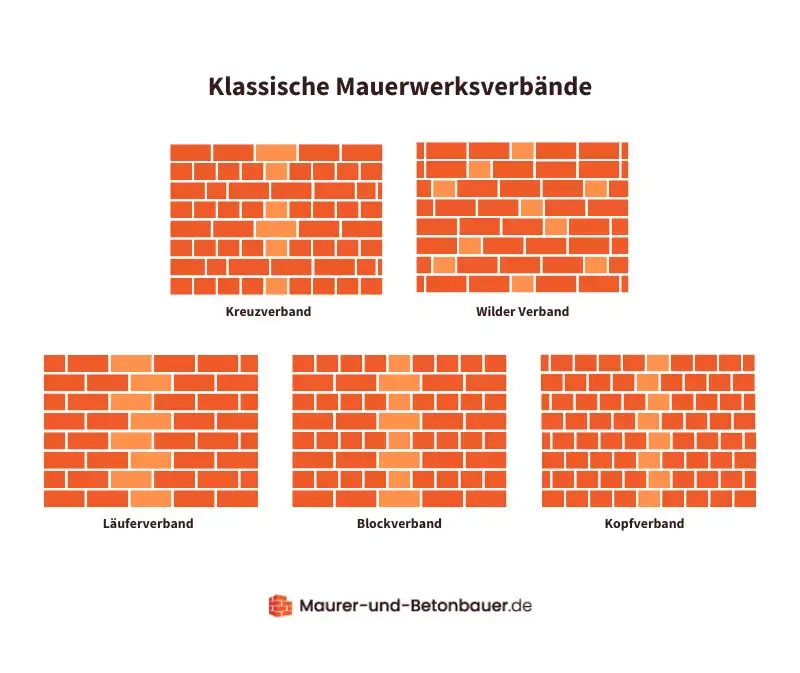

Welche verschiedenen Mauerwerksverbände existieren?

Ein Mauerwerk besteht aus Steinen, die in Lagen übereinander geschichtet werden. Aus Gründen der Statik ist dafür eine Überlappung notwendig, was die verschiedenen Mauerwerksverbände ergibt. Die Anordnung der Mauersteine ist entscheidend für die Stabilität, die Tragfähigkeit und das Erscheinungsbild einer Mauer. Zudem spielt der Verband eine große Rolle in Hinsicht auf die Lastverteilung und beeinflusst die strukturelle Festigkeit, die durch die DIN 1053 vorgeschrieben wird – eine Norm, die für die Berechnung und Ausführung von Mauerwerk aus künstlichen und natürlichen Steinen gilt. Verbunden werden die Steine normalerweise durch ein Bindemittel wie Mörtel und zwar, wie es der Fachmann ausdrückt, kraft- und formschlüssig.

Gängige Verbände im Mauerwerksbau sind:

- Läuferverband: Alle Steine verlaufen parallel zur Mauer, die Steine sind dabei immer um die Häfte versetzt. Diese Bauweise ist einfach umzusetzen und günstig.

- Binderverband, auch Kopfverband genannt: Die Steine werden quer vermauert, was für besonders stabile und tragende Wände sorgt. Heutzutage wird der Binderverband nicht mehr so häufig angewandt.

- Kreuzverband: Diese Kombination aus Läufer- und Bindersteinen gewährleistet hohe Stabilität und eignet sich vor allem bei tragenden Außenwänden. Die Mauermethode wurde früher häufiger eingesetzt als heute, vor allem in Landhäusern.

- wilder Verband: Hier ist keine klare Struktur erkennbar. Trotzdem unterliegt auch der wilde Verband festen Rahmenbedingugnen wie einer Höchstanzahl an Läufern.

- Blockverband: Binder- und Läuferschicht wechseln sich ab, die Fugen liegen senkrecht übereinander. Dieser Verband wird dann verwendet, wenn die Wanddicke relativ hoch ist.

Wie lassen sich Mauerwerksoberflächen unterscheiden?

Die Oberfläche eines Mauerwerks beeinflusst nicht nur die Optik, sondern auch die Funktionalität der Wand. Mauerwerksoberflächen können verputzt, verkleidet oder naturbelassen sein. Um die Gestaltung und Ausführung einheitlich zu halten, gibt es die DIN 18330. Klassisch sind die glatt verputzten Oberflächen, aber auch das Natursteinmauerwerk.

Eine spezielle Art von Mauerwerk ist das Sichtmauerwerk. Es handelt sich dabei um eine Mauerwerkskonstruktion, bei der die Mauersteine nicht verputzt, verkleidet oder anderweitig verdeckt wird. Die Steine und Fugen bleiben sichtbar und tragen maßgeblich zurästhetischen Gestaltung eines Gebäudes bei. Beim Sichtmauerwerk, das oft bewusst als Gestaltungselement genutzt wird, spielen Mauerverbände, Farbgebung und Fugenbild eine wichtige Rolle. Die Fugen können dabei unterschiedlich gestaltet sein, zum Beispiel glatt, gebürstet oder zurückgesetzt.

Es gibt folgende Arten von Sichtmauerwerk:

- Verblendmauerwerk: Sichtmauerwerk mit optisch hochwertigen Verblendern

- Natursteinmauerwerk: aus Natursteinen wie Granit oder Sandstein

- Klinkermauerwerk: besonders widerstandsfähig und wetterbeständig

- Sichtbetonmauerwerk: glatte, moderne Optik mit Betonsteinen

Wie unterscheidet sich das Mauerwerk in Bezug auf die Statik?

Um die statischen Anforderungen zu erfüllen, muss der Bau an die DIN EN 1996 gehalten werden. Diese Norm legt unter anderem fest, dass die Steine grundsätzlich im Mauerwerksverband gemauert werden müssen.

- Ein tragendes Mauerwerk übernimmt sein Eigengewicht und die Last der darüberliegenden Bauelemente wie Decken, Dächern und anderen Bauelementen. Es wird in der Regel aus Kalksandstein oder Beton gefertigt und für die Gebäudeaussteifung genutzt, um die nötige Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist tragendes Mauerwerk auch meistens dicker und aus einem massiveren Verband gefertigt.

- Ein nicht tragendes Mauerwerk hingegen ist vor allem für sein eigenes Gewicht zuständig. Es dient dazu, nur geringfügige weitere Belastungen auszuhalten, wie zum Beispiel Einrichtungsgegenstände. Aus diesem Grund braucht es nur leichte Materialien wie Ziegel- und Leichtbetonsteine und eine einfache Konstruktion für den Bau.

- Aussteifende Mauerwerke dienen dazu, Gebäuden zusätzliche Stabilität zu bieten und horizontale Kräfte, wie sie durch Wind oder Erdbeben entstehen, abzutragen. Diese Wandart, die auch als Schubwand bezeichnet wird, ist immer ein tragendes Element und darf nicht entfernt werden.

- Darüber hinaus gibt es unbewehrte und bewehrte Mauerwerke. Bei bewehrten Mauerwerken werden zusätzliche Verstärkungen in die Mörtelfugen eingelassen. Somit kann es im Gegensatz zu unbewehrten Mauerwerken besonders viel Gewicht tragen und hohen Belastungen standhalten.

Welche Kriterien spielen bei der Berechnung und Ausführung von Mauerwerk nach Eurocode 6 eine Rolle?

Geht es um die Planung, Berechnung und Ausführung von Mauerwerkskonstruktionen, kommt der Eurocode 6 (EC6) ins Spiel. Dabei handelt es sich um eine europäische Norm, die Ingenieuren und Bauunternehmen klare Richtlinien zur Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten gibt. Somit wird gewährleistet, dass Mauerwerke sicher und wirtschaftlich optimiert gebaut werden.

| DIN EN Norm | Name der Norm zur Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten | Erläuterung |

| DIN EN 1996-1-1 | Teil 1-1: allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk |

|

| DIN EN 1996-1-2 | Teil 1-2: allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall |

|

| DIN EN 1996-2 | Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk |

|

| DIN EN 1996-3 | Teil 3: vereinfachte Berechnungsverfahren für unbewehrtes Mauerwerk |

|

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Vermeiden Sie Wärmebrücken, die häufig an Übergängen zwischen Bauteilen, etwa an Fenstern, Türen oder Deckenanschlüssen entstehen. Ein sorgfältiges Verfugen und das Einsetzen von Dämmkeilen an kritischen Stellen helfen, Wärmebrücken zu vermeiden.

- Setzen Sie Materialkombinationen gezielt ein, um Stabilität und Haltbarkeit des Mauerwerks zu maximieren.

- Insbesondere bei großen Wandflächen oder Bauwerken aus Materialien mit hohem Ausdehnungsverhalten sind Bewegungsfugen unverzichtbar.

- Anschlussstellen für Rohre, Kabel oder Lüftungssysteme stellen häufig Schwachstellen im Mauerwerk dar. Sie können zu Feuchtigkeitsproblemen oder Wärmeverlusten führen.

- Besonders an schattigen oder feuchten Fassaden kann sich mit der Zeit Algen- oder Moosbewuchs bilden. Eine spezielle hydrophobierende Imprägnierung, die Wasser abweist, hilft, diesen Bewuchs langfristig zu verhindern.

Fazit

Die Wahl der richtigen Mauerwerksartfür für Innen- und Außenwände ist entscheidend für die Grundstruktur aller Gebäude. Ob traditionelles Ziegelmauerwerk, modernes Betonmauerwerk oder dekoratives Natursteinmauerwerk – jede dieser Bauweisen bietet beim Mauerwerksbau spezifische Vor- und Nachteile, auch hinsichtlich Wärmedämmung, Schalldämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Durch eine fundierte Planung und fachgerechte Ausführung können Sie die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben finden.

Mauerwerksarten: Häufig gestellte Fragen

Kann Mauerwerk nachträglich isoliert werden?

Es ist möglich, das Mauerwerk durch Vorsatzschalen, Innendämmungen oder Außendämmungen nachträglich zu isolieren.

Welche Mauerwerksart ist besonders umweltfreundlich?

Lehmsteinmauerwerk und Porenbeton gelten als umweltfreundliche Varianten. Lehmstein ist ein Naturprodukt mit hoher Recyclingfähigkeit, während Porenbeton aufgrund seines geringen Gewichts und der guten Wärmedämmung Ressourcen spart.

Wie kann ich die Energieeffizienz von Mauerwerk verbessern?

Zur Verbesserung der Energieeffizienz eignen sich Außen- und Innendämmungen, wärmedämmende Putzsysteme oder mehrschaliges Mauerwerk mit integrierter Dämmschicht. Auch spezielle Dämmziegel tragen zur Reduzierung von Wärmeverlusten bei.

Welche Fugenarten gibt es und wofür werden sie verwendet?

Typische Fugenarten sind die Stoßfuge (vertikal zwischen den Steinen), die Lagerfuge (horizontal zur Lastverteilung) und die Bewegungsfuge (zur Aufnahme von Spannungen). Besonders Bewegungsfugen verhindern Rissbildungen durch Temperaturschwankungen und Gebäudebewegungen.

Wie kann ich die Lebensdauer von Mauerwerk verlängern?

Regelmäßige Inspektionen, frühzeitige Risssanierungen und eine saubere Wasserableitung durch Dachrinnen und Sockelabdichtungen tragen wesentlich zur Langlebigkeit des Mauerwerks bei. Auch Imprägnierungen und Schutzanstriche schützen die Oberfläche zusätzlich.