Feuchtigkeit im Mauerwerk zählt zu den gravierendsten Schadensbildern an Gebäuden. Sie entwickelt sich meist schleichend, bleibt lange unbemerkt und führt nicht selten zu aufwendigen und kostspieligen Sanierungsmaßnahmen. Während im modernen Neubau ein wirksamer Feuchtigkeitsschutz längst zum Standard gehört, sind besonders ältere Häuser gefährdet. Häufig fehlt dort eine Sperrschicht vollständig, oder vorhandene Abdichtungen haben im Laufe der Jahre durch Materialermüdung ihre Schutzwirkung verloren. Solche Schwachstellen erleichtern das Eindringen von Feuchtigkeit, wodurch auch andere Bauteile wie Dämmung oder Estrich Schaden nehmen können. Dies beeinträchtigt nicht nur die Wohnqualität, sondern kann zudem gesundheitliche Risiken wie Schimmelbildung nach sich ziehen. Mit einer nachträglich eingebauten Horizontalsperre lassen sich diese Probleme gezielt bekämpfen und das Mauerwerk langfristig schützen.

- Was ist eine Horizontalsperre?

- Welche Aufgabe hat die Horizontalsperre im Mauerwerk?

- In welchen Gebäuden ist die Sperre besonders wichtig?

- Wie erkennt ich aufsteigende Feuchtigkeit im Haus?

- Worin liegt der Unterschied zwischen aufsteigende Feuchte von Kondenswasser und seitlichem Wassereintritt?

- Kann man eine Horizontalsperre nachträglich einbauen?

- Was ist bei Altbauten oder denkmalgeschützten Gebäuden zu beachten?

- Welche Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre gibt es?

- Was kostet der nachträgliche Einbau einer Horizontalsperre?

- Horizontalsperre integrieren: Gibt es Unterschiede zwischen Innenwand und Außenwand?

- Gibt es Förderungen oder steuerliche Vorteile?

- Wer sollte die Horizontalsperre einbauen?

- Wann ist ein Fachbetrieb erforderlich?

- Was passiert, wenn man auf eine Horizontalsperre verzichtet?

- Wie hängt die Bausubstanzsicherung mit der Horizontalsperre zusammen?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Horizontalsperre bei Feuchtigkeit: Häufig gestellte Fragen

Alles auf einen Blick:

- Eine Horizontalsperre ist ein bautechnisches Verfahren, das das Mauerwerk dauerhaft vor aufsteigender kapillarer Feuchtigkeit aus dem Erdreich schützt.

- In Neubauten sind Mauerwerke in der Regel bereits mit einer solchen Sperrschicht ausgestattet. In Altbauten fehlt sie jedoch oft oder ist durch Alterung und Bauschäden nicht mehr wirksam.

- Putzabplatzungen, Salzausblühungen oder muffiger Geruch sind typische Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.

- Wer Symptome für aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennt, sollte schnell handeln und die Ursache durch einen Fachbetrieb prüfen lassen, um schwerere Schäden zu vermeiden.

- Für den nachträglichen Einbau stehen verschiedene Verfahren wie Injektionen oder Mauersägeverfahren zur Verfügung.

- Die Kosten für eine Horizontalsperre variieren je nach Methode, Wandstärke, Gebäudezugang und Aufwand.

Was ist eine Horizontalsperre?

Eine Horizontalsperre, auch Kapillarsperre genannt, ist eine waagerecht verlaufende Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die in der Regel unmittelbar oberhalb des Fundaments eingebaut wird. Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, das sogenannte kapillare Aufsteigen von Bodenfeuchtigkeit zu verhindern. Ohne eine solche Barriere saugt sich das Mauerwerk wie ein Schwamm mit Wasser voll, was zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer deutlichen Minderung der Wohnqualität führen kann. In Neubauten ist die Horizontalsperre fester Bestandteil der Baupraxis und wird bereits während der Errichtung integriert. Als Materialien kommen heute vor allem Bitumenbahnen, Folien aus Polyethylen oder spezielle Kunststofflaminate zum Einsatz, die robust, langlebig und feuchtigkeitsbeständig sind. Diese Schichten werden zwischen Fundament und Mauerwerk eingelegt und bilden eine dauerhaft wirksame Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Bei Altbauten sieht die Situation häufig anders aus. Viele ältere Gebäude wurden ohne Horizontalsperre errichtet oder verfügen lediglich über Abdichtungen aus Teer, Pappe oder anderen organischen Stoffen. Diese Materialien sind wenig alterungsbeständig und verlieren im Laufe der Jahrzehnte ihre Wirksamkeit, da sie porös, rissig oder spröde werden. In solchen Fällen dringt die Feuchtigkeit ungehindert in das Mauerwerk ein, was langfristig zu erheblichen Bauschäden führt. Um zukünftigen Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen, lässt sich anschließend eine nachträgliche Horizontalsperre einbauen. Entscheidend dabei ist, dass die gewählte Methode zur jeweiligen Bausubstanz passt und fachgerecht ausgeführt wird, um eine dauerhafte Wirksamkeit sicherzustellen.

Welche Aufgabe hat die Horizontalsperre im Mauerwerk?

Die Horizontalsperre bildet eine trennende Schicht zwischen dem feuchten Erdreich und dem darüber errichteten Mauerwerk. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit über die feinen Poren (Kapillaren) mineralischer Baustoffe wie Ziegel, Naturstein oder Kalksandstein vom Erdboden aufsteigt. Ohne diese Barriere könnte Wasser aus ungehindert vom Fundamentbereich in das gesamte Mauerwerk wandern. Zu den Folgen zählen unter anderem Schäden an Putz, Estrich, Möbeln und sogar an tragenden Bauteilen sowie eine deutliche Verschlechterung der Wärmedämmung, was wiederum zu einem erhöhten Heizbedarf und damit auch zu steigenden Energiekosten führt.

Was passiert, wenn die Horizontalsperre fehlt oder defekt ist?

Fehlt eine Horizontalsperre oder hat sie ihre Funktion verloren, sind gravierende Schäden im Mauerwerk oft unausweichlich. Die Feuchtigkeit steigt ungehindert in die Wand auf und durchdringt nach und nach das gesamte Bauwerk. Dadurch werden nicht nur Putz und Tapeten zerstört, sondern auch die Bausubstanz selbst dauerhaft geschwächt. Langfristig können tragende Bauteile ihre Stabilität verlieren, während gleichzeitig die Wärmedämmung stark beeinträchtigt wird und das mit deutlich höheren Heizkosten als Folge. Hinzu kommt ein erheblicher Wertverlust der Immobilie: Feuchte Mauern, muffiger Geruch und Schimmelbefall senken den Komfort und die Wohngesundheit spürbar und schrecken somit auch potenzielle Käufer oder Mieter ab. Fortgeschrittene Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen zu kostspieligen Sanierungsmaßnahmen, die eine aufwendige Instandsetzung des Mauerwerks erfordern. Wer also frühzeitig auf erste Auffälligkeiten reagiert und sich fachkundigen Rat holt, kann nicht nur teure Reparaturen vermeiden, sondern auch die langfristige Substanz des Gebäudes sichern.

In welchen Gebäuden ist die Sperre besonders wichtig?

Eine Horizontalsperre ist in jedem Gebäude mit erdberührtem Mauerwerk unverzichtbar. Poröse Baustoffe wie Ziegel oder Naturstein ohne geeignete Schutzmaßnahmen sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Besonders anfällig sind jedoch Altbauten, da eine Schutzschicht gegen Feuchtigkeit früher nicht zum Baustandard gehörte. Selbst wenn beim Bau eine Sperrschicht vorgesehen war, kann ihre Wirkung im Laufe der Jahrzehnte durch Materialermüdung oder Schäden deutlich nachlassen. Besondere Aufmerksamkeit erfordern auch Fachwerkhäuser, bei denen Holzbalken direkt auf dem Mauerwerk aufliegen und dadurch leicht Feuchtigkeit aufnehmen. Denkmalgeschützte Gebäude stellen eine weitere Herausforderung dar, weil Eingriffe in die Bausubstanz nur sehr behutsam möglich sind und eine Sanierung daher oft erschwert wird. Hinzu kommen Immobilien in problematischen Lagen, etwa bei hohem Grundwasserspiegel oder unzureichender Drainage. In solchen Fällen steigt das Risiko, dass Feuchtigkeit ungehindert in das Mauerwerk eindringen kann.

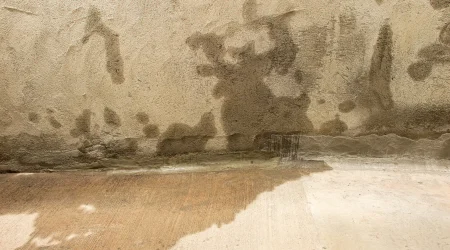

Wie erkennt ich aufsteigende Feuchtigkeit im Haus?

Es gibt unterschiedliche Anhaltspunkte, die auf einen Schaden im Mauerwerk hinweisen. Da aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kommt und sozusagen nach oben wandert, sind bodennahe Verfärbungen sowie Wasserflecken an der Wand typische Anzeichen. Entdecken Sie im Kellerbereich oder an der Hausfassade ungewöhnliche Verfärbungen an der Mauer, dann sollten Sie nicht zögern und sich am besten an einen Fachbetrieb wenden.

Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk: Typische Anzeichen

- feuchtes Mauerwerk

- Putz, der sich löst oder abblättert

- abblätternde Farbe oder Tapeten

- Wasserränder an der Fußleiste der Wand

- Bodenfeuchtigkeit

- feuchte, verschimmelte Sockelleisten

- kalte Wandflächen

- weißliche Salzausblühungen auf der Wandfläche

- muffiger, klammer Geruch trotz Lüftung

- sichtbarer Schimmel im Sockelbereich

Worin liegt der Unterschied zwischen aufsteigende Feuchte von Kondenswasser und seitlichem Wassereintritt?

Die Ursache von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu erkennen, ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Aufsteigende Feuchtigkeit beginnt direkt am Boden und zeigt sich häufig durch kristalline Ablagerungen von Salzen. Kondenswasser hingegen tritt vor allem in den kalten Jahreszeiten auf, bevorzugt an Wärmebrücken oder hinter Möbeln, und begünstigt Schimmelbildung. Seitlich eindringendes Wasser entsteht meist nach Starkregen oder Schneeschmelze, vor allem an Außenwänden unter Geländeniveau, und führt zu großflächigen Durchfeuchtungen. Nur wenn die Feuchtequelle richtig identifiziert wird, lassen sich passende Maßnahmen ergreifen, um Folgeschäden dauerhaft zu vermeiden, wobei auch eine Kombination aus mehreren Ursachen vorliegen kann. Wichtig ist, dass Sie schnell handeln und am besten mit einem Profi zusammenarbeiten, um die Schwachstellen im Mauerwerk fachgerecht zu identifizieren und entsprechende vorbeugende Vorkehrungen zu treffen.

| Schadensbild | Ursachen | typische Lage | Erscheinungsbild |

|---|---|---|---|

| aufsteigende Feuchtigkeit |

| von unten nach oben |

|

| Kondenswasser |

| raumseitig, vor allem in Ecken und an Wärmebrücken |

|

| seitlicher Wassereintritt |

| an einer Wandseite, häufig im Keller oder Erdgeschoss |

|

Feuchtigkeit im Mauerwerk: Welche Messmethoden sind zuverlässig?

Um Ursache und Ausmaß einer Durchfeuchtung zuverlässig zu bestimmen, stehen verschiedene Messtechniken zur Verfügung. Diese unterscheiden sich in Genauigkeit, Aufwand und Einsatzbereich. In der Praxis wird oft eine Kombination mehrerer Methoden angewandt, um ein vollständiges Schadensbild zu erhalten. Besonders bei Sanierungen oder für Förderanträge sind dokumentierte Labormessungen erforderlich.

- CM-Messung (Calciumcarbid-Methode): Bei dieser Methode wird eine Bohrprobe aus dem Mauerwerk entnommen, luftdicht verschlossen und mit Calciumcarbid versetzt. Durch die Reaktion mit der enthaltenen Feuchtigkeit entsteht Acetylengas, dessen Druck genau gemessen werden kann. Die CM-Messung gilt als äußerst präzise, auch bei höherem Feuchtegehalt, und ist daher eine der zuverlässigsten Verfahren für Baustoffe wie Estrich oder Mauerwerk.

- kapazitive bzw. elektronische Feuchtemessung: Elektronische Messgeräte erfassen über Elektroden oder kapazitive Sensoren den Feuchtegehalt im Material. Sie eignen sich für schnelle Orientierungsmessungen und zur ersten Einschätzung des Feuchtebildes. Allerdings liefern sie nur oberflächennahe Ergebnisse, sodass bei Verdachtsfällen weiterführende Analysen erforderlich sind.

- Darr-Methode (Referenzmethode): Hierbei wird eine Materialprobe entnommen, im Labor gewogen, anschließend in einem Trockenschrank bei 105 Grad Celsius getrocknet und erneut gewogen. Der Gewichtsverlust entspricht dem Feuchtegehalt. Diese Methode ist sehr genau und gilt als Referenzverfahren, erfordert aber viel Zeit und ist mit größerem Aufwand verbunden.

- Bohrkernanalyse: Mithilfe von Bohrkernen lässt sich die Feuchteverteilung über die gesamte Wandtiefe hinweg ermitteln. So können auch Unterschiede zwischen Kern- und Oberflächenfeuchte sichtbar gemacht werden. Besonders bei Naturstein- oder Mischmauerwerk ist diese Methode sinnvoll, da andere Verfahren dort nur eingeschränkt aussagekräftig sind.

- Thermografie: Die Infrarot-Thermografie macht Temperaturunterschiede sichtbar, die auf feuchte Bereiche hindeuten können. Sie eignet sich insbesondere, um verdeckte Schäden oder Wärmebrücken aufzuspüren. Zwar ersetzt sie keine Labormessung, liefert aber wertvolle Hinweise auf kritische Zonen und Feuchteeintrag.

Kann man eine Horizontalsperre nachträglich einbauen?

Durch moderner Abdichtungstechniken ist ein nachträglicher Einbau einer Horizontalsperre bei fast allen Wandtypen möglich. Selbst Naturstein- oder Mischmauerwerk lässt sich mit geeigneten Verfahren dauerhaft abdichten. Wichtig ist jedoch, dass das gewählte Verfahren exakt auf die baulichen Gegebenheiten abgestimmt wird. Nachträgliche Horizontalsperren zu integrieren ist insbesondere dann erforderlich, wenn bereits sichtbare Feuchtigkeitsschäden vorliegen, etwa bei Altbauten ohne vorhandene Sperre, durchfeuchtetem Sockelmauerwerk, denkmalgeschützten Gebäuden oder in Kellerräumen mit dauerhaft hoher Feuchtebelastung.

Horizontalsperre: Wann ist ein nachträglicher Einbau nötig?

Ein nachträglicher Einbau ist nicht nur möglich, sondern oft dringend erforderlich, sobald eindeutige Anzeichen auf eine feuchtebedingte Schädigung des Mauerwerks hinweisen.

- Altbauten ohne vorhandene Sperre

- Gebäude mit feuchtem Sockelmauerwerk

- denkmalgeschützte Objekte

Ist der Einbau einer Horizontalsperre bei einer Sanierung Pflicht?

Im Neubau ist die allgemeine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit durch die DIN 18533 vorgeschrieben. Haben Sie aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk entdeckt, ist der Einbau einer funktionsfähigen Horizontalsperre zwingend notwendig, um weitere Schäden zu verhindern. Zudem ist sie häufig Voraussetzung, um staatliche oder regionale Förderungen zu erhalten. Ein erfahrener Fachbetrieb kennt die baurechtlichen Anforderungen, unterstützt bei Förderanträgen und sorgt für eine fachgerechte Ausführung.

Was ist bei Altbauten oder denkmalgeschützten Gebäuden zu beachten?

Bei Altbauten und denkmalgeschützten Gebäuden ist besondere Vorsicht geboten, da hier der Spagat zwischen einer effektiven Abdichtung und dem Erhalt der historischen Bausubstanz gemeistert werden muss. Fehlerhafte Eingriffe oder zu aggressive Maßnahmen können irreparable Schäden verursachen, sowohl optisch als auch statisch. Viele Altbauten, insbesondere solche, die vor 1950 errichtet wurden, verfügen über keine oder nur unzureichende Sperrschichten. Der Wandaufbau ist häufig unregelmäßig, etwa bei Naturstein, Mischmauerwerk oder Lehm, was die Sanierung zusätzlich erschwert. Zudem schränken denkmalrechtliche Vorgaben invasive Verfahren stark ein. Feuchteprobleme treten oft nur subtil auf und werden daher zu spät erkannt. Daher müssen bei der Sanierung besonders hohe Anforderungen an Reversibilität und Materialverträglichkeit beachtet werden, um die Bausubstanz langfristig zu erhalten.

Welche Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre gibt es?

Für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre stehen sowohl chemische als auch mechanische Verfahren zur Verfügung. Zu den mechanischen Varianten zählen das Mauersägeverfahren, das Bohrkernverfahren sowie der Mauerwerksaustausch. Dabei wird eine physische Sperre direkt in die Wand eingebaut. Diese Methoden erfordern zwar einen tiefgreifenden Eingriff in das Mauerwerk, gelten jedoch als besonders langlebig und zuverlässig. Chemische Verfahren hingegen greifen die Bausubstanz kaum an. Hierbei werden Bohrlöcher in die Wand gesetzt, über die ein Abdichtungsmaterial in das Mauerwerk injiziert wird. Dieses sogenannte Injektionsverfahren eignet sich insbesondere für Altbauten und denkmalgeschützte Gebäude, da es vergleichsweise wenig invasiv ist. Die einzelnen Methoden unterscheiden sich in Technik, Eingriffstiefe, Kosten und Eignung für bestimmte Wandaufbauten. Welche Variante sinnvoll ist, hängt von mehreren Faktoren ab:

- Art und Dicke des Mauerwerks

- Grad und Ausmaß der Durchfeuchtung

- Zugänglichkeit (Innen- oder Außenwand)

- Denkmal- und Sanierungsauflagen

Horizontalsperre: Wie funktionieren die jeweiligen Methoden und welche Vor- und Nachteile haben sie?

| Verfahren | Funktionsweise | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|

| Injektionsverfahren | Über Bohrlöcher wird ein Sperrmittel (z. B. Silikonharze, Paraffine, Acrylate oder Mikroemulsionen) in das Mauerwerk eingebracht. Je nach Mittel werden Kapillaren sowie Fugen verstopft oder eine wasserabweisende Schichte gebildet. |

|

|

| Mauersägeverfahren | Das Mauerwerk wird mit einer speziellen Säge horizontal durchtrennt. In den entstandenen Schlitz wird eine Sperrbahn aus Edelstahl, Chromstahl oder Kunststoff eingelegt. |

|

|

| Mauerwerksaustausch | Wandbereiche werden abschnittsweise entfernt und neue, bereits abgedichtete Steine oder Sperrschichten werden eingebaut. |

|

|

| Bohrkernverfahren | Im Abstand von 6 bis 8 cm werden horizontale Bohrkerne durch die Wand gesetzt. Diese Hohlräume werden mit hochfestem Mörtel oder Sperrbeton verfüllt, wodurch eine dichte Barriere entsteht. Diese Methode wird in der Regel selten verwendet. |

|

|

Was ist das Injektionsverfahren und wann ist es geeignet?

Das Injektionsverfahren ist das am häufigsten eingesetzte Verfahren für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre. Dabei wird ein wasserabweisendes Mittel über Bohrlöcher in das Mauerwerk eingebracht, ähnlich wie bei einer Rissverpressung. Die Bohrtiefe richtet sich nach der Wandstärke und dem gewünschten Verlauf der Sperrschicht. In der Regel werden die Löcher leicht schräg in einem Winkel von 30 bis 45 Grad gesetzt. Bei Standardmauerwerk liegt die Bohrtiefe meist zwischen 10 und 30 Zentimetern. Entscheidend ist, dass die Sperrzone vollständig durchdrungen wird. Das Injektionsmittel verteilt sich im Kapillarsystem und bildet in den Hohlräumen eine Barriere gegen aufsteigende Feuchte. Das Verfahren eignet sich besonders für Gebäude mit mäßiger bis starker Durchfeuchtung, bei denen keine massiven Eingriffe ins Mauerwerk möglich oder erlaubt sind. Es ist flexibel und vergleichsweise kosteneffizient, weshalb es in der Sanierungspraxis weit verbreitet ist. Typische Einsatzbereiche sind Altbauten mit empfindlicher Substanz, Kellerwände mit eingeschränktem Zugang, Naturstein- oder Mischmauerwerk sowie denkmalgeschützte Gebäude.

Was kostet der nachträgliche Einbau einer Horizontalsperre?

Die Kosten für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre hängen maßgeblich von dem gewählten Verfahren, der Wanddicke, dem Wandaufbau sowie vom Umfang der notwendigen Vor- und Nacharbeiten ab. Im Schnitt können die Kosten pro laufendem Meter zwischen 100 und 400 Euro liegen, wobei je nach Aufwand auch mehr berechnet werden kann. Auch regionale Preisunterschiede und die Erfahrung des ausführenden Betriebs beeinflussen die Endkosten. Grundsätzlich gilt: Je invasiver und technisch aufwendiger das Verfahren ist, desto teurer ist es auch. Hinzu kommen Nebenkosten für Analyse, Trocknung, Wiederherstellung von Putz oder Bodenbelägen sowie mögliche Mietausfälle bei längerer Nutzungseinschränkung.

Kostenfaktoren für Horizontalsperre im Überblick

- Art des Verfahrens (Injektion, Sägen, Platten)

- Zugänglichkeit des Arbeitsbereichs (Keller, Außenwand, Innenraum)

- Stärke und Beschaffenheit des Mauerwerks

- Notwendigkeit statischer Maßnahmen (vor allem bei Mauersägeverfahren)

- Umfang der Nacharbeiten (Putz, Maler, Boden)

- Arbeitskosten durch Profi

Was sind typische Preise pro Laufmeter für die gängigen Verfahren?

Die Preisgestaltung erfolgt bei nahezu allen Verfahren auf Basis des laufenden Meters Wandlänge. Je nach Technik und Zusatzaufwand ergeben sich folgende grobe Richtwerte, wobei die Preise Materialkosten und Arbeitsleistung beinhalten:

| Verfahren | Preis pro laufendem Meter |

| Injektionsverfahren (mit Silikonharz) | 200 bis 350 Euro |

| Mauersägeverfahren | 100 bis 200 Euro |

| Mauerwerksaustausch | 200 bis 300 Euro |

| Bohrkernverfahren | 200 bis 350 Euro |

Welche Zusatzkosten kommen hinzu?

Beim nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre entstehen neben den direkten Verfahrenkosten zusätzliche Ausgaben, die für eine fachgerechte und langlebige Sanierung unverzichtbar sind. Vor allem dann, wenn ein bereits vorhandener Feuchtigkeitsschaden die Ursache ist, müssen im Vorfeld Messungen und Analysen durchgeführt werden, um das genaue Schadensbild zu erfassen und die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Diese Zusatzkosten sind häufig einzuplanen:

- Feuchtemessung und Erstellung eines Gutachtens

- Analyse der Bausubstanz

- Einsatz von Bautrocknern oder anderen Entfeuchtungsgeräten

- Putz- und Malerarbeiten nach dem Einbau

- statische Sicherungsmaßnahmen bei stark belastetem Mauerwerk

- Zugangserstellung bei Außenarbeiten (z. B. Erdarbeiten oder Gerüstbau)

Die Kosten für eine fachgerecht ausgeführte Horizontalsperre können je nach örtlichen Gegebenheiten, Gebäudetyp sowie dem erforderlichen Arbeitsaufwand, etwa der Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, stark variieren. Eine genaue Einschätzung erhalten Sie am zuverlässigsten, wenn Sie sich direkt an einen Fachbetrieb wenden und ein unverbindliches Angebot anfordern. Um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen, empfiehlt es sich, Angebote mehrerer Betriebe miteinander zu vergleichen

Horizontalsperre integrieren: Gibt es Unterschiede zwischen Innenwand und Außenwand?

Der Unterschied zwischen Innen- und Außenwand ist für die Planung und Durchführung der Horizontalsperre von großer Bedeutung. Beide Varianten haben unterschiedliche bautechnische Anforderungen, Arbeitsaufwand und Folgen für die Baustellenorganisation.

| Wandart | Vorteile | Nachteile | geeignete Verfahren |

|---|---|---|---|

| Außenwand |

|

|

|

| Innenwand |

|

|

|

Gibt es Förderungen oder steuerliche Vorteile?

Eine Horizontalsperre allein ist in der Regel nicht förderfähig, aber sie ist oft Teil einer umfangreichen Sanierung und trägt zudem auch zu einer besseren Energieeffizienz Ihres Gebäudes bei. Das sind wichtige Punkte, um moderne Sanierungssstandards sowie Vorschriften des Gebäudeenergiegesetztes (GEG) zu erfüllen, und das wiederum sind Voraussetzung, um durch staatliche sowie regionale Förderporgramme Ihre Ausgaben zu senken. Auch die Arbeitskosten für den Einbau einer Horizontalsperre können im Rahmen des Handwerkerbonus nach § 35a EStG steuerlich geltend gemacht werden.

Mögliche Förderstellen:

- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

- Landesförderungen (je nach Bundesland unterschiedlich)

- kommunale Zuschüsse

- Denkmalförderungen

Die Förderlandschaft verändert sich fortlaufend, daher ist es wichtig, dass Sie sich im Vorfeld direkt an die jweiligen Ansprechpartner wenden, um sich über die aktuellen Voraussetzungen zu informieren.

Wer sollte die Horizontalsperre einbauen?

Der Einbau einer Horizontalsperre ist eine technisch anspruchsvolle Maßnahme, die fundiertes Fachwissen, Erfahrung und präzises Arbeiten erfordert. Zwar gibt es auf dem Markt DIY-Sets für einfache Injektionsverfahren, doch ist eine selbstständige Durchführung nur in sehr wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Grundsätzlich sollte der Einbau einer Horizontalsperre stets in die Hände eines spezialisierten Fachbetriebs gelegt werden, denn nur ein Profi kennt sich mit den verschiedenen Mauerwerksarten aus und kann eine dauerhaft wirksame und baukonforme Sperrschicht sicherstellen. Ein erfahrener Fachbetrieb verfügt nicht nur über das notwendige Know-how, sondern erstellt auch ein individuell auf Ihr Gebäude abgestimmtes Sanierungskonzept.

Risiken bei unsachgemäßer Eigenleistung

Wer die Arbeiten eigenständig durchführt, riskiert schwerwiegende Fehler, etwa falsch gesetzte Bohrlöcher, unvollständig injizierte Wandbereiche oder den Einsatz ungeeigneter Materialien. Das Ergebnis: Die Sperre funktioniert nicht, die Durchfeuchtung schreitet weiter voran, und es entstehen zusätzliche Kosten durch nachträgliche Korrekturen. Außerdem tragen Sie bei Eigenleistung selbst das Risiko für Schäden, während ein Fachbetrieb in solchen Fällen die Verantwortung übernimmt.

Wann ist ein Fachbetrieb erforderlich?

Ein Fachbetrieb ist immer dann erforderlich, wenn die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist, das Gebäude unter Denkmalschutz steht oder die Durchfeuchtung bereits stark fortgeschritten ist. Allgemein sollten Sie sich besonders bei Altbauten und fortgeschrittenen Feuchtigkeitsschäden. Auch bei allen Maßnahmen, die im Rahmen von Förderprogrammen geltend gemacht werden sollen, ist ein professioneller Einbau zwingende Voraussetzung. Achten Sie bei der Auswahl eines kompenten Fachbetriebs auf Referenzen von vergangenen ähnlichen Projekten und einen nachvollziehbare Auflistung der Kosten.

Vorteile, wenn Sie einen Fachbetrieb engagieren

- besitzt notwendige Messtechnik

- Erfahrung mit unterschiedlichen Wandaufbauten

- geschultes Personal und Spezialwerkzeuge

- Kenntnis der bauphysikalischen Wechselwirkungen

- langlebiges Ergebnis

Was passiert, wenn man auf eine Horizontalsperre verzichtet?

Verzichtet man auf eine Horizontalsperre, muss man mit einer fortschreitenden Durchfeuchtung des Mauerwerks rechnen. Dieser schleichende Prozess kann sich über Monate oder sogar Jahre erstrecken und führt häufig zu irreversiblen Schäden an der Bausubstanz. Feuchtigkeitsschäden belasten nicht nur die Struktur des Gebäudes, sondern können auch gesundheitliche Folgen für die Bewohner haben. So begünstigt Schimmelbildung etwa Atemwegserkrankungen und chronische Krankheiten. Deshalb ist es wichtig, eine schnelle und vor allem professionelle Instandsetzung vorzunehmen beziehungsweise eine Feuchtigkeitssperre nachträglich einzubauen. Bei Neubauten müssen zudem bestimmte Baustandards im Bereich der Energieeffizienz eingehalten werden, weshalb hier eine Horizontalsperre verpflichtend ist

Wie schnell schreitet die Durchfeuchtung im Mauerwerk voran?

Die Geschwindigkeit, mit der eine Durchfeuchtung im Mauerwerk fortschreitet, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend ist zunächst, wie viel Wasser aus dem Boden nachströmt. Ebenso spielt die Beschaffenheit des Mauerwerks eine große Rolle, denn Porenstruktur und Materialart bestimmen maßgeblich, wie leicht Feuchtigkeit kapillar aufsteigen kann. Auch die Bedingungen im Innenraum beeinflussen den Verlauf. Ein ausgeglichenes Raumklima mit ausreichender Lüftung und Heizung unterstützt die Verdunstung, während mangelnde Luftzirkulation den Feuchtegehalt erhöht. Ausschlaggebend ist außerdem auch der Salzgehalt in Putz oder Mauerwerk. Hygroskopische Salze wie Sulfate oder Nitrate ziehen zusätzlich Wasser an und beschleunigen so den Durchfeuchtungsprozess. In der Praxis bedeutet das, je ungünstiger die Kombination aus Wasseranfall, Materialeigenschaften, Raumklima und Salzbelastung ist, desto schneller schreitet die Durchfeuchtung voran und desto gravierender können die Folgeschäden ausfallen.

Typischer Verlauf:

- in den ersten Monaten: erste feuchte Stellen, leicht muffiger Geruch, Oberflächenverfärbung

- 1 bis 2 Jahre: Putzabplatzungen, Ausblühungen, erhöhte Raumfeuchte

- 3 bis 5 Jahre: Schimmelbildung, Durchfeuchtung tragender Schichten, energetische Verluste

- >5 Jahre: strukturelle Schäden, Holzfäulnis (bei Fachwerk), Substanzzerstörung

Wie hängt die Bausubstanzsicherung mit der Horizontalsperre zusammen?

Unter Bausubstanzsicherung versteht man alle Maßnahmen, die darauf abzielen, die Tragfähigkeit, Haltbarkeit und Funktionstüchtigkeit eines Gebäudes langfristig zu bewahren. Dazu gehört insbesondere der Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit, Schimmel, Wärmeverlusten und strukturellen Schäden. Die Horizontalsperre ist ein zentrales Instrument dieser Sicherung. Nur wenn das Mauerwerk dauerhaft trocken bleibt, kann es seine statische Stabilität, Wärmedämmung und Widerstandsfähigkeit gegen biologische Schäden wie Schimmel oder Salzausblühungen erhalten. Feuchtigkeit führt dagegen zu gravierenden Problemen: Die Tragfähigkeit wird durch den Verlust von Bindemitteln geschwächt, die Wärmedämmung verschlechtert sich, und es entstehen Wärmebrücken, die das Raumklima negativ beeinflussen. Zusätzlich bilden sich Kondensationszonen, in denen Schimmel und andere Mikroorganismen wachsen können. Ein trockenes Mauerwerk gewährleistet, dass Räume uneingeschränkt genutzt, ausgestattet und beheizt werden können, ohne dass Möbel oder Innenausbau Schaden nehmen. Darüber hinaus trägt eine wirksame Horizontalsperre entscheidend zum Werterhalt einer Immobilie bei, da sie die Bausubstanz schützt und den Wiederverkaufswert steigert.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit professionell bestimmen, bevor Sie Sanierungsmaßnahmen einleiten.

- Mithilfe eines Profis sollten Sie ein Verfahren wählen, das optimal zur Bausubstanz und zum Feuchteniveau Ihres Gebäudes passt.

- Planen Sie genügend Budget für Vorarbeiten, Nachbehandlung und eventuelle Folgearbeiten ein.

- Informieren Sie sich frühzeitig über mögliche Förderprogramme und steuerliche Vorteile, um die Kosten zu senken.

- Vertrauen Sie den Einbau der Horizontalsperre, ob mechanisch oder chemisch, am besten einem erfahrenen Fachbetrieb an.

Fazit

Aufsteigende Feuchtigkeit stellt einen erheblichen Risikofaktor für jedes Gebäude dar. Feuchte Wände verursachen nicht nur sichtbare Schäden und Schimmelbildung, sondern beeinträchtigen auch dauerhaft die Bausubstanz, die Wohnqualität, den Immobilienwert und nicht zuletzt die Gesundheit der Bewohner. Eine funktionierende Horizontalsperre ist daher der wichtigste Schutzmechanismus gegen diese Form der Durchfeuchtung und gilt heute als fester Bestandteil moderner Baustandards. Viele Altbauten und denkmalgeschützte Gebäude wurden jedoch ohne Horizontalsperre errichtet oder verfügen über Sperren, die ihre Wirkung im Laufe der Zeit verloren haben. In solchen Fällen ist eine nachträgliche Sanierung unverzichtbar, insbesondere im Zuge energetischer Modernisierungen. Der nachträgliche Einbau ist technisch fast immer möglich, wobei die Wahl des passenden Verfahrens, eine fachgerechte Ausführung und eine gründliche Vorbereitung entscheidend sind. Besonders häufig kommt das Injektionsverfahren zum Einsatz, da es vergleichsweise schonend ist: Dabei werden lediglich Bohrlöcher gesetzt und ein Abdichtungsmittel eingebracht, das im Mauerwerk eine wirksame Sperrschicht bildet.

Horizontalsperre bei Feuchtigkeit: Häufig gestellte Fragen

Wie lange hält eine nachträglich eingebaute Horizontalsperre?

Je nach Verfahren und Qualität der Ausführung kann eine nachträglich eingebaute Horizontalsperre 20 bis über 50 Jahre wirksam bleiben. Injektionsverfahren bieten in der Regel eine Haltbarkeit von mindestens 2 Jahrzehnten, während mechanische Verfahren wie das Mauersägeverfahren als besonders langlebig gelten. Vorausgesetzt für eine lange Lebensdauer ist eine fachgerechte Ausführung.

Wie lange dauert der Einbau einer Horizontalsperre?

Die Dauer hängt vom Verfahren und der Wandlänge ab. Injektionsverfahren können meist innerhalb von ein bis zwei Tagen abgeschlossen werden. Mechanische Verfahren wie das Mauersägeverfahren benötigen deutlich mehr Zeit, teilweise bis zu fünf Tage. Hinzu kommt, dass das Mauerwerk je nach Verfahren nach dem Einbau über mehrere Wochen austrocknen muss. Bautrockner, gute Belüftung und Sanierputze können die Trocknung beschleunigen.

Kann eine fehlerhafte Horizontalsperre erneuert werden?

Nicht wirksame oder beschädigte Horizontalsperren lassen sich nachträglich sanieren. Dabei wird entweder das bestehende Verfahren ersetzt oder durch eine zusätzliche Maßnahme ergänzt. Vor einer Erneuerung ist jedoch eine gründliche Schadensanalyse erforderlich, um die genaue Ursache des Versagens zu ermitteln.

Wie wirkt sich eine Horizontalsperre auf den Wiederverkaufswert aus?

Eine dokumentierte, professionell eingebaute Horizontalsperre steigert die Attraktivität der Immobilie, insbesondere für sicherheits- und gesundheitsbewusste Käufer. Der Werterhalt der Bausubstanz, die Schimmelprävention und die energetische Verbesserung fließen in Immobilienbewertungen mit ein.