Im Trockenbau von Feuchträumen spielt die Stabilität der Konstruktion eine besonders wichtige Rolle, da die eingesetzten Trockenbauelemente nicht nur mechanischen, sondern auch erhöhten klimatischen Beanspruchungen standhalten müssen. Hier kommen häufig spezielle Rigips-Platten mit imprägniertem Gipskern zum Einsatz, die gegenüber Feuchtigkeit resistenter sind als herkömmliche Platten. Um die nötige Festigkeit zu erreichen, wird in stark belasteten Bereichen oft eine Doppelbeplankung verwendet, bei der zwei Lagen Platten auf die Unterkonstruktion montiert werden. Je nach Nutzungsart des Raumes, etwa in Bädern, Waschräumen oder Wellnessbereichen, ist die Auswahl der passenden Beanspruchungsklasse entscheidend, um dauerhafte Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten. Die flexible Raumaufteilung im Trockenbau ermöglicht es dabei, Feuchträume bedarfsgerecht zu strukturieren, ohne auf robuste und langlebige Lösungen verzichten zu müssen.

- Ab wann gilt ein Raum als Feuchtraum?

- Was ist der Unterschied zwischen Feucht- und Nassraum?

- Welche Anforderungen gelten für Badezimmer, Gäste-WCs, Keller und Waschküchen?

- Welche Normen oder Richtlinien gibt es beim Trockenbau im Feuchtraum?

- Welche Materialien sind für Trockenbau im Feuchtraum geeignet?

- Welche Gipskartonplatten sind feuchtraumgeeignet?

- Wie wird ein Feuchtraum-Trockenbau fachgerecht aufgebaut?

- Was muss ich bei Dusche, Badewanne und Waschtisch beachten?

- Wie schütze ich den Trockenbau im Feuchtraum dauerhaft vor Feuchtigkeitsschäden?

- Welche Belüftung ist beim Trockenbau im Feuchtraum wichtig?

- 5 Fehler beim Trockenbau in Feuchträumen

- Was kostet der Trockenbau im Feuchtraum?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Trockenbau im Feuchtraum: Häufig gestellte Fragen

Alles auf einen Blick:

- Ob ein Raum als Feucht- oder Nassraum gilt, hängt nicht nur von der Raumart ab, sondern vor allem von der Feuchtebelastung. Diese Einstufung beeinflusst direkt die Materialwahl und den Abdichtungsaufwand.

- Für den Trockenbau in feuchten Umgebungen müssen imprägnierte oder zementgebundene Platten verwendet werden. Normale Gipskartonplatten sind ungeeignet und führen schnell zu Schimmel- oder Verformungsschäden.

- Der bauliche Feuchteschutz ist in mehreren Normen festgelegt, darunter die DIN 4108 und die DIN 18534. Sie regeln Abdichtungsanforderungen, Wassereinwirkungsklassen und Materialien.

- Ein durchdachtes Lüftungskonzept ist unverzichtbar, besonders in fensterlosen Räumen oder Altbauten mit schlechter Diffusion. Mechanische Lüftung kann hier Schäden verhindern.

- Feuchträume verlangen präzise Planung. Diese reicht von der richtigen Abdichtung über die Materialauswahl bis zur Positionierung von Fugen. Denn Fehler führen schnell zu teuren Schäden.

Ab wann gilt ein Raum als Feuchtraum?

Grundlage für die Einstufung als Feuchtraum sind nicht nur reine Messwerte, sondern auch der Nutzungszweck. Ein Gäste-WC ohne Waschbecken bleibt trotz gelegentlich auftretender Feuchte meist ein normaler Raum. Eine Waschküche mit ständig laufendem Trockner hingegen erzeugt ein dauerhaft feuchtes Klima. Demnach gilt ein Raum dann als Feuchtraum, wenn dort dauerhaft oder regelmäßig mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist, die Einfluss auf Bauteile und Materialien nimmt. Dabei ist nicht allein die Luftfeuchtigkeit im Raum entscheidend, sondern vor allem deren Dauer und Intensität.

Welche Kriterien entscheiden über die Einordnung als Feuchtraum?

Die Definition eines Feuchtraums ist nicht klar festgelegt. Grund hierfür sind mehrere DIN-Normen, die unterschiedliche Parameter festlegen, weswegen die genannten Kriterien nur eine Orientierung geben:

- es herrscht permanent oder regelmäßig über längere Zeit eine hohe relative Luftfeuchtigkeit (über 70 Prozent)

- die Luftfeuchtigkeit kann nicht von allein abziehen

- Oberflächen werden durch Spritzwasser, Wasserdampf oder Kondenswasser beansprucht

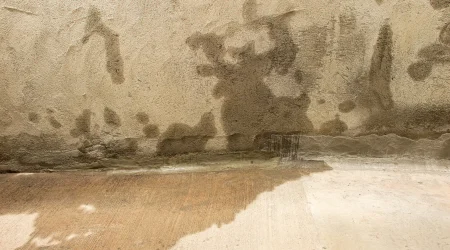

Die Einstufung als Feuchtraum entscheidet über die zulässige Konstruktion. Wird ein Raum zu unrecht als „trocken“ klassifiziert, drohen massive Schäden wie

- Schimmelbildung,

- abplatzende Farben,

- aufgequollene Gipsplatten und sogar

- Einsturzgefahr durch durchnässtes Baumaterial.

Was ist der Unterschied zwischen Feucht- und Nassraum?

Während Feuchträume sich durch ihre konstante Luftfeuchtigkeit klassifizieren, sind Nassräume vermehrt direktem Wasserkontakt durch Spritzwasser oder stehendes Wasser ausgesetzt.

Ein Beispiel: Ein Badezimmer mit Waschbecken und Badewanne ist typischerweise ein Feuchtraum. Wird jedoch eine bodengleiche Dusche ohne Trennwand verbaut, wird der Raum zum Nassraum. Damit steigen die Anforderungen. Nassräume erfordern vollflächige Abdichtungen und Platten, die vollständig wasserresistent sind. Die Abdichtung muss zudem lückenlos und mit geprüften Systemen erfolgen, insbesondere an Wand-Boden-Übergängen und hinter Sanitärinstallationen.

Übersicht: Feucht- und Nassräume

| Feuchträume | Nassräume | |

|---|---|---|

| Beispiele |

|

|

In Nassräumen dürfen auch die Fugen von Fliesen keine Schwachstellen sein, wobei die klassischen Fugenmörtel hier ungeeignet sind. Verwenden Sie daher zementäre Fugenmassen mit Zusatzstoffen gegen Wasseraufnahme.

Welche Anforderungen gelten für Badezimmer, Gäste-WCs, Keller und Waschküchen?

Die Anforderungen an den Trockenbau im Feuchtraum richten sich nach der Raumnutzung und der Intensität der Feuchtbelastung. Nicht jedes Badezimmer ist gleich: Ein Gäste-WC mit Toilette und Handwaschbecken stellt andere Anforderungen als ein voll ausgestattetes Bad mit bodengleicher Dusche und Dampffunktion. Waschküchen und Kellerbereiche sind besonders kritisch, da hier oft geringe Lüftungsmöglichkeiten bestehen und Feuchtigkeit daher nur schwer entweichen kann. Auch dauerhaft warme Geräte, wie Wäschetrockner oder Heizboiler, erhöhen die Luftfeuchte kontinuierlich. Die Folgen unzureichender Maßnahmen: Gipsplatten quellen auf, Tapeten lösen sich und schon nach wenigen Monaten kann Schimmel entstehen.

Planung nach Raumnutzung

Erstellen Sie vor dem Ausbau eine sogenannte Feuchtenutzungskarte: Welche Geräte stehen im Raum? Wird geduscht, gekocht, getrocknet? Gibt es Fenster oder eine mechanische Lüftung? Je klarer das Nutzungsprofil, desto präziser lassen sich Schutzmaßnahmen planen.

Beispielhafte Zuordnung:

| Raum | Belastung | Bau |

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Feuchtebelastung entscheidet über den gesamten Wandaufbau. Vom Ständerwerk über die Platte bis zur Endbeschichtung müssen alle Trockenbauelemente zusammenpassen. Dabei gilt: Je feuchter der Raum, desto robuster und wasserabweisender müssen die eingesetzten Materialien sein.

Welche Rolle spielt beim Trockenbau der Schallschutz?

Der Schallschutz spielt auch im Trockenbau von Feuchträumen eine zentrale Rolle, wird jedoch in der Praxis oft unterschätzt. Gerade in Badezimmern, WCs oder Hauswirtschaftsräumen entstehen Geräusche wie Wasserrauschen, Duschen oder Toilettenspülungen, die in angrenzende Wohn- oder Schlafräume übertragen werden können. Da Trockenbauwände in der Regel leichter als Massivbau sind, ist eine gezielte schallschutztechnische Planung besonders wichtig. Eine Verbesserung lässt sich durch den Einsatz von Feuchtraumplatten mit höherer Rohdichte, beispielsweise zementgebundenen oder faserverstärkten Platten, erreichen. In Kombination mit einer passenden Dämmung im Wandzwischenraum – etwa aus Mineralwolle – sowie einer fachgerechten Verarbeitung mit dicht schließender Beplankung und sorgfältiger Fugenverspachtelung kann eine deutliche Reduktion der Schallübertragung erzielt werden. Besonders in Mehrfamilienhäusern oder sensiblen Bereichen wie Schlafzimmern neben Badezimmern ist ein guter Schallschutz wesentlich für den Wohnkomfort.

Die Doppelbeplankung im Trockenbau trägt nicht nur zur erhöhten Tragkraft bei, sondern verbessert auch deutlich den Schallschutz. Durch die zusätzliche Lage Gipskarton entsteht eine größere Masse, die den Schall besser dämmt und so die Schallübertragung zwischen Räumen reduziert. Besonders in sensiblen Bereichen wie Badezimmern oder Schlafräumen sorgt eine doppelte Beplankung der Wände dafür, dass Geräusche effektiv abgeschirmt werden und ein höherer Wohnkomfort entsteht. In Kombination mit einer passenden Dämmung in der Ständerkonstruktion lässt sich so ein hoher Schallschutzstandard realisieren.

Muss ich bei Trockenbau im Feuchtraum die Tragkraft beachten?

In Räumen wie Bädern, WCs oder Hauswirtschaftsräumen müssen häufig schwere Gegenstände wie Waschtische, Spiegelschränke oder Duscharmaturen sicher an Trockenbauwänden befestigt werden. Dabei reicht es nicht aus, einfach eine imprägnierte Gipskartonplatte zu verwenden. Zudem ist es entscheidend, die geplanten Lasten bereits in der Bauphase zu berücksichtigen, damit an den entsprechenden Stellen Verstärkungen im Ständerwerk eingebaut werden können. Wird die Tragfähigkeit vernachlässigt, besteht die Gefahr, dass Befestigungen sich mit der Zeit lösen oder die Platten beschädigt werden. Um sicherzugehen, dass alles korrekt verstärkt wird, ist es sinnvoll, einen Fachbetrieb zu beaufragen.

Welche Normen oder Richtlinien gibt es beim Trockenbau im Feuchtraum?

In der Leichtbauweise, die in Feuchträumen angewandt wird, sind vor allem DIN 18534, DIN EN 520/18181 und DIN 4108-3 relevant. Sie regeln Abdichtung, geeignete Gipsplatten und bauphysikalischen Feuchteschutz und sind damit normtechnisch die Grundpfeiler für dauerhaft funktionierende Trockenbaukonstruktionen in Badezimmern und ähnlichen Räumen. Die Einhaltung dieser Normen ist nicht optional, sondern essenziell für die Sicherheit und Lebensdauer des Ausbaus. Versicherungen können im Schadensfall Leistungen verweigern, wenn die Normen nicht eingehalten wurden.

Der Bundesverband der Gipsindustrie stellt in diesem Zusammenhang eine Sammlung kostenfreier Merkblätter zur Verfügung, die wichtige Informationen zu Gipsplatten und Gipsfaserplatten im Trockenbau beinhalten.

DIN 18534: Abdichtung von Innenräumen

Innenräume mit Feuchtigkeitsbelastung werden in vier Wasserbeanspruchungsklassen unterteilt. Je nach Klasse (W0-I bis W3-I/geringe bis sehr hohe Wassereinwirkung) sind spezifische Abdichtungen erforderlich, zum Beispiel unter keramischen Belägen in Duschen oder hinter Waschbecken. Besonders für die Trockenbauweise mit Gipskarton ist die fachgerechte Abdichtung von Bedeutung, um Durchfeuchtung und Schimmel zu vermeiden.

Wasserbeanspruchungsklassen im Überblick

| Beanspruchungsklasse | Belastung | Typische Einsatzbereiche |

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DIN EN 520/DIN 18181: Gipsplatten für den Trockenbau

Diese Normen definieren die Anforderungen an Gipsplatten, auch für den Einsatz in Feuchträumen. Für Trockenbauwände in Badezimmern oder Küchen sind imprägnierte Gipsplatten (GKBI, Typ H) zu verwenden, die eine reduzierte Wasseraufnahme und erhöhte Formstabilität aufweisen. Zusätzlich regeln die Normen auch Kantenformen, Oberflächenqualität und Maßhaltigkeit.

DIN 4108: Wärmeschutz und Feuchteschutz im Hochbau

Die Norm bezieht sich auf den bauphysikalischen Feuchteschutz. Wichtig für den Trockenbau ist vor allem Teil 3, der Tauwasservermeidung in Wand- und Deckenkonstruktionen behandelt. Eine diffusionsdichte oder -offene Bauweise sowie die richtige Positionierung von Dampfsperren sind entscheidend, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern.

Dampfdiffusion gezielt steuern statt pauschal abdichten

Das Ziel beim Trockenbau in Feuchträumen ist ein kontrollierter, zunehmend diffusionsoffener Feuchtetransport von innen nach außen. Systeme mit Calciumsilikat, mineralischen Putzen oder feuchtevariablen Dampfbremsen bieten hier flexible Lösungen, besonders in Altbauten. In speziellen Bereichen wie Saunen, Dampfbädern oder gewerblichen Duschen ist dagegen eine vollständige Dampfsperre vorgeschrieben. Hier kommen nur geprüfte Systeme infrage, so wie aluminiumbeschichtete Bahnen oder flüssige Dampfsperrstoffe. Entscheidend ist die lückenlos luftdichte Ausführung aller Übergänge und Durchdringungen.

Welche Materialien sind für Trockenbau im Feuchtraum geeignet?

| Trockenbauelemente / Materialgruppe | Geeignete Materialien für die Trockenbauweise in Feuchträumen | Hinweise / Beispiele |

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Anders als in trockenen Bereichen müssen die eingesetzten Baustoffe von der Beplankung über die Unterkonstruktion bis zur Dämmung und Abdichtung auf erhöhte Feuchtebelastung ausgelegt sein.

Welche Gipskartonplatten sind feuchtraumgeeignet?

Standardplatten nehmen Feuchtigkeit schnell auf und können sich im Laufe der Zeit verformen. Aus diesem Grund müssen spezielle, imprägnierte oder zementgebundene Varianten zum Bau genutzt werden, die gezielt für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit oder direkter Spritzwasserbelastung entwickelt wurden.

Übersicht: feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten

| Plattentyp | Feuchtraumeignung | Typischer Einsatzbereich |

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Alternative Bauplatten

- Zementgebundene Bauplatten bestehen aus einem Kern, der häufig beidseitig mit Glasfasergewebe armiert oder durch mineralische Füllstoffe ergänzt wird. Sie sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und gelten als wasserfest. Damit eignen sie sich ideal für hoch beanspruchte Bereiche. Typische Anwendungsgebiete sind bodengleiche Duschen, Spa-Bereiche, Schwimmbäder oder auch der Außenbereich.

- Calciumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten auf Basis von Kalk, Sand und Zellulosefasern. Sie zeichnen sich durch ihre Diffusionsoffenheit, kapillaraktive Feuchtigkeitsaufnahme und natürliche Schimmelhemmung aus. Diese Eigenschaften machen sie besonders geeignet für den Einsatz in feuchtesensiblen Altbauten oder bei Schimmelsanierungen. Auch in innenliegenden, schlecht belüfteten Räumen kommen sie bevorzugt zum Einsatz.

Welche Farben sind für feuchte Räume geeignet?

- Silikatfarben: Das sind mineralische Farben mit hohem pH-Wert, die schimmelhemmend wirken, atmungsaktiv und wasserbeständig sind. Sie eignen sich gut für Feuchträume, brauchen aber einen mineralischen Untergrund wie Putz und sind etwas anspruchsvoller in der Verarbeitung.

- Latexfarben mit hoher Nassabriebbeständigkeit: Früher enthielten Latexfarben tatsächlich Latex, heute bestehen sie meist aus Kunstharz-Bindemitteln. Sie sind diffusionsoffen, das heißt, sie lassen Feuchtigkeit nach außen entweichen und verhindern damit Schimmelbildung, auch wenn sie wasserabweisend sind.

- Dispersionsfarben mit Schimmelblockern: Sie bieten häufig nur einen temporären Schutz vor Schimmel. Fachgerechte Abdichtung und Belüftung sind immer Voraussetzung. Sie sollten auf spezielle Feuchtraum- oder Schimmel-Schutzfarben mit entsprechender Zulassung achten.

- Zwei-Komponenten-Beschichtungen für Nassbereiche (z. B. Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen): Diese Beschichtungen sind sehr widerstandsfähig gegen Wasser und mechanische Belastung und werden speziell in stark beanspruchten Nassbereichen wie Duschen oder gewerblichen Feuchträumen verwendet. Sie sind deutlich robuster als reine Farben und können zusätzlich eine Abdichtfunktion übernehmen.

Wie wird ein Feuchtraum-Trockenbau fachgerecht aufgebaut?

Die Grundlage bildet eine korrosionsgeschützte Unterkonstruktion, in der Regel aus verzinktem Metall. Holzprofile sind eher ungeeignet, da sie unter feuchten Bedingungen quellen und schimmeln können. Wenn überhaupt, dann müssen Sie auf speziell vorbehandeltes Holz zurückgreifen. Die Beplankung erfolgt mit imprägnierten Gipskartonplatten (GKBI, grün) oder zementgebundenen Bauplatten, die besonders widerstandsfähig gegenüber Nässe sind. In hoch beanspruchten Bereichen wie Duschen oder direkt neben Badewannen empfiehlt sich der Einsatz von zementären Platten, da sie wasserfest und schimmelresistent sind. Zwischen Wand und Platte sowie an Ecken und Durchdringungen müssen alle Fugen fachgerecht abgedichtet werden, um die gesamte Wandkonstruktion zuverlässig vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.

Besonderes Augenmerk liegt auch auf der Lüftung der Konstruktion. Damit sich hinter Vorwandinstallationen oder abgehängten Decken kein Kondenswasser staut, muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein. Dafür eignen sich Lüftungsgitter. Abschließend können die Flächen mit Fliesen, Feuchtraumfarbe oder einem speziellen Feinputz gestaltet werden, stets unter Beachtung der Diffusionsoffenheit, um die Feuchtigkeitsregulierung nicht zu beeinträchtigen. Unabdingbar ist eine fehlerfreie Trennung zum Boden. Wandplatten dürfen nicht direkt auf dem Estrich stehen, sondern müssen mit einem Randdämmstreifen entkoppelt werden. Andernfalls drohen Undichtigkeiten und Materialversagen.

Welche Abdichtungen sind vorgeschrieben?

Gemäß DIN 18534 ist eine Abdichtung in bestimmten Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen verpflichtend, beispielsweise in Bädern, Duschen, gewerblichen Küchen oder Waschräumen. Die Abdichtung muss rissüberbrückend, wasserundurchlässig und dauerhaft sein. Das Ziel ist, zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Unterkonstruktion und die angrenzenden Bauteile eindringt. Der Aufbau erfolgt immer schichtenweise, mit besonderem Fokus auf Details wie Rohrdurchführungen:

- Plattenfugen, Ecken und Rohrdurchführungen werden mit Dichtbändern und Manschetten vorbereitet.

- Anschließend wird eine flüssige Abdichtung (zum Beispiel Flüssigfolie oder Dichtschlämme) in zwei Lagen aufgetragen.

- Die Flächen müssen vollständig durchgetrocknet sein, bevor der Wandbelag wie zum Beispiel Fliesen aufgebracht wird. Die Trocknung ist essenziell, denn sonst bestehtSchimmelgefahr. Herstellerangaben zur Trocknungszeit sollten Sie also unbedingt einhalten.

Was muss ich bei Dusche, Badewanne und Waschtisch beachten?

In Feuchträumen wie dem Badezimmer gelten Dusche, Badewanne und Waschtisch als besonders sensible Zonen, weil dort alle Arten von Feuchtigkeit direkt auf die Wand- und Bodenflächen treffen. Aus diesem Grund gilt es, hier den Trockenbau besonders sorgfältig zu planen und auszuführen.

| Feuchtraum | Besonderheiten |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

Wie schütze ich den Trockenbau im Feuchtraum dauerhaft vor Feuchtigkeitsschäden?

Der nachhaltige Schutz beginnt bei einer durchdachten Detailausbildung. Besonders dort, wo unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen, zum Beispiel bei Wand-Boden-Übergängen, Ecken oder Installationsdurchführungen, muss die Konstruktion nässesicher sein. Mechanisch belastbare Dichtmanschetten, flexible Anschlussprofile und systemkonforme Übergänge sind hier unverzichtbar.

Wie verhindere ich Schimmel oder Materialverformung?

Die Entstehung von Schimmel oder Verformungen ist oft auf lokale Feuchtekonzentration in der Konstruktion zurückzuführen. Um diese zu vermeiden, sollten alle potenziellen Stauwärme- oder Kondensationszonen bereits in der Planungsphase identifiziert und gezielt entlastet werden. Dazu gehört unter anderem die Vermeidung von geschlossenen Hohlräumen ohne Luftaustausch, wie sie hinter Vorwandinstallationen oder verkleideten Schächten entstehen können. Beachten Sie hierbei auch temporäre Nutzungsänderungen, wie zum Beispiel ein sich veränderndes Lüftungsverhalten im Sommer gegenüber dem Winter. Solche Veränderungen können die Belastung erhöhen und sollten im Idealfall durch Dampfbremsen mit variabler Diffusionswiderstandszahl oder mineralische Platten mit hoher Aufnahme- und Abgabekapazität aufgefangen werden.

Materialverformungen lassen sich vermeiden, wenn Sie Messsysteme zur Langzeitüberwachung und mit integrierten Feuchtesensoren in Trockenbauwänden nutzen. Auf diese Weise können Sie frühzeitig reagieren und kritische Bereiche auch mit einer kontrollierten Bauteiltrocknung durch Lüftungskanäle oder beheizte Luftführungen entlasten. In Privathaushalten ist der Einsatz von Feuchtesensoren in Trockenbauwänden zwar nicht Standard, kann aber in bestimmten Fällen sehr sinnvoll sein. Gerade im Rahmen moderner Smart-Home-Systeme ist die Integration solcher Sensorik heute technisch einfach machbar. Ein Fachmann plant mit Ihnen die optimale Umsetzung.

Welche Belüftung ist beim Trockenbau im Feuchtraum wichtig?

Neben der allgemeinen Raumlüftung kommt es besonders auf die kontrollierte Entfeuchtung versteckter Bereiche an, etwa hinter Installationswänden oder in abgehängten Decken. Hier können spezielle Luftkanäle, Konvektionsöffnungen oder sensorbasierte Mini-Ventilatoren zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sollte die gesamte Lüftungslösung so ausgelegt sein, dass sie unabhängig vom Nutzerverhalten funktioniert. Systeme mit Nachlaufsteuerung, Feuchtesensorik oder zeitgesteuerter Intervalllüftung sorgen für einen kontinuierlichen Luftaustausch, auch bei geschlossenen Fenstern oder in selten genutzten Räumen. Besonders effektiv ist der Einsatz von kombinierter Zu- und Abluftführung mit Wärmerückgewinnung, die sowohl energetisch als auch bauphysikalisch Vorteile bietet.

Lüftungskonzept im Neubau

Laut DIN 1946-6 ist für Neubauten ein Lüftungskonzept Pflicht. Dieses regelt nicht nur die Luftqualität, sondern auch den Feuchteschutz. Moderne, gut gedämmte Häuser sind so luftdicht gebaut, dass kaum noch frische Luft von selbst durch Ritzen oder Spalten eindringen kann. Deshalb braucht es eine kontrollierte Wohnraumlüftung, die regelmäßig frische Luft ins Haus bringt und verbrauchte, feuchte Luft nach außen leitet.

Für Feuchträume empfehlen sich:

- zentrale Lüftungssysteme mit Feuchte- und CO₂-Sensor

- Einzelraumgeräte mit Wärmerückgewinnung (für Bad, Küche, WC)

- Abluftanlagen mit automatischem Feuchtebetrieb

Nachrüstlösungen für Altbau

In Altbauten kann mit dezentralen Abluftgeräten nachgerüstet werden. Diese sind in der Regel einfach zu installieren, benötigen aber einen Stromanschluss und eine Wandöffnung.

Achten Sie auf Modelle mit:

- Feuchtesensor und Nachlauf

- Rückschlagklappe gegen Außenluft

- mindestens 30 Kubikmeter pro Stunde Luftleistung

5 Fehler beim Trockenbau in Feuchträumen

- Einsatz ungeeigneter Bauplatten: Werden herkömmliche Gipskartonplatten statt imprägnierter oder zementgebundener Varianten verbaut, kann die Konstruktion bereits nach kurzer Zeit aufquellen oder instabil werden.

- unzureichende oder lückenhafte Abdichtung: Fehlen Dichtbänder an Ecken, sind Rohrdurchführungen nicht mit Manschetten geschützt oder wird Flüssigfolie zu dünn aufgetragen, dringt Feuchtigkeit ungehindert in die Unterkonstruktion ein.

- fehlender Bodenanschluss mit Trennung zur Wand: Wird die Trockenbauplatte direkt auf den Estrich gesetzt, ohne Trennlage oder Abstand, kann aufsteigende Feuchtigkeit die Konstruktion schädigen.

- zu frühe Belastung oder unsachgemäße Trocknung: Häufig wird der Feuchtraumausbau nicht ausreichend durchtrocknet, bevor Folgegewerke wie Fliesenarbeiten beginnen. Auch das Einschalten von Heizungen oder Lüftungen ohne abgestimmtes Trocknungskonzept kann zu Materialspannungen und Feuchteschäden führen.

- fehlerhafte Planung oder falsche Nutzungsannahmen: Wird das Raumklima nicht ausreichend berücksichtigt, etwa durch fehlende Lüftung oder unklare Nutzungsszenarien, fehlt eine solide Grundlage für die Materialwahl. Ebenso kritisch ist die Missachtung der Wasserbeanspruchungsklassen.

Selbst kleine Details wie nicht korrosionsgeschützte Schrauben, mangelhafte Verspachtelung oder starre Übergänge ohne Bewegungsfuge können im Feuchtraum gravierende Auswirkungen haben. Wer hier spart, riskiert hohe Folgekosten. Viele Hersteller bieten Systemlösungen an, bei denen alle Komponenten wie Platten, Abdichtung, Spachtelmasse und Zubehör aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung solcher Komplettsysteme reduziert die Fehlerquote erheblich.

Was kostet der Trockenbau im Feuchtraum?

Die Baukosten durch den Fachbetrieb liegen zwischen 35 und 110 Euro pro Quadratmeter, in der Regel einschließlich Zusatzmaterial. Abgehängte Trockenbaudecken kosten zwischen 40 und 120 Euro pro Quadratmeter. Je nach Abrechnungsmethode der Firma können noch der Stundenlohn (30 bis 80 Euro, je nach Betrieb und Region) sowie die An- und Abfahrt hinzukommen. Weitere Kostenpositionen sind Zusatzarbeiten wie das Streichen oder der Einbau einer Tür. Wenn Sie es sich zutrauen, den Trockenbau selbst durchzuführen, dann gelten Fertig-Trockenbauplatten als günstige sowie einfache DIY-Variante. Diese kosten rund fünf Euro pro Quadratmeter. GKFI-Platten sind ab circa 10 Euro je Quadratmeter erhältlich. Hinzu kommt das weitere Material, zum Beispiel für die Beplankung, die Dämmung und die Abdichtung.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Denken Sie auch an Nachrüstung oder temporäre Feuchtelasten. Modular aufgebaute Systeme und dokumentierte Abdichtungen erleichtern spätere Eingriffe und sichern die Lebensdauer der Konstruktion.

- Der Trockenbau im Feuchtraum sollte idealerweise erst nach Abschluss aller Rohinstallationen und Feuchtemessungen erfolgen. Werden Wände zu früh geschlossen, bevor Leitungen geprüft oder Böden abgedichtet sind, kann das Wiederöffnen zusätzliche Kosten verursachen.

- Fotografieren Sie Dichtbänder, Manschetten und Übergänge vor dem Verschließen der Wand. Diese Dokumentation ist im Schadensfall hilfreich für Versicherungen, Eigentümerwechsel oder spätere Umbauten.

- Hinter WC-Vorwänden, in Duschbereichen oder bei verdeckten Anschlüssen ist es sinnvoll, zugängliche Öffnungen vorzusehen. So können Leckagen oder Verstopfungen später überprüft werden, ohne Wände aufbrechen zu müssen.

- In modernen Bädern kommen zunehmend smarte Licht- oder Steuerungssysteme zum Einsatz. Werden Kabel in Metallprofilen verlegt, kann dies zu Störungen führen. Speziell beschichtete Kabelkanäle oder Kunststoffprofile vermeiden unerwünschte Effekte.

Fazit

Mit imprägnierten Gipskartonplatten, zementgebundenen Plattensystemen, dampfdiffusionsgerechtem Aufbau und einer durchdachten Lüftung lassen sich selbst anspruchsvolle Räume wie Duschen, Waschküchen oder sogar Wellnessbereiche dauerhaft sicher und formstabil gestalten. Bei sachgerechtem Einsatz steht der Trockenbau dem Massivbau in puncto Feuchteschutz kaum nach, vorausgesetzt, Fehlerquellen werden konsequent ausgeschlossen.

Trockenbau im Feuchtraum: Häufig gestellte Fragen

Wie lüfte ich ein fensterloses Badezimmer richtig?

In fensterlosen Bädern sollte ein Abluftventilator mit Feuchtesensor installiert sein. Er springt automatisch an, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt und schaltet sich verzögert wieder aus. Dadurch wird ein ständiger Luftaustausch gewährleistet, ohne dass manuell gelüftet werden muss.

Muss ich auch die Decke im Feuchtraum abdichten?

Wenn an der Decke Wasserdampf kondensieren kann, ist eine feuchtraumgeeignete Ausführung empfehlenswert. Im Duschbereich kann zusätzlich eine Abdichtung mit Flüssigfolie notwendig sein. In öffentlichen Duschanlagen ist dies sogar verpflichtend.

Gibt es spezielle Systeme für barrierefreie Bäder?

Einige Hersteller bieten aufeinander abgestimmte Trockenbausysteme für bodengleiche Duschen und barrierefreie Bäder an. Diese beinhalten passende Platten, Abdichtungen und Gefälleelemente.

Was ist der Unterschied zwischen Dichtfolie und Flüssigfolie?

Dichtfolie ist eine aufgerollte, vorkonfektionierte Kunststoffbahn, die zugeschnitten und flächig verklebt wird, häufig mit zusätzlichen Dichtbändern an Übergängen. Flüssigfolie hingegen wird mit Rolle oder Pinsel aufgetragen und härtet anschließend zu einer nahtlosen, flexiblen Schutzschicht aus.

Wie plane ich die Trockenbaukonstruktion bei asymmetrischen oder verwinkelten Bädern?

Trockenbauwände sollten so platziert werden, dass Installationen und Lüftungskanäle ausreichend Platz finden. Durchdachte Unterkonstruktionen und flexible Plattenformate helfen, Passstücke zu vermeiden. Zudem ist es wichtig, dass alle Fugen, Ecken und Anschlüsse trotz komplexer Geometrie vollständig abgedichtet sind und gut zugänglich für Wartung oder Nachrüstungen bleiben.